校長ブログR7

昨晩から明け方まで降り続いた雨も上がり、今日は待ちに待ったクラスマッチ。雨のせいか、朝は11月下旬とは思えない暖かさの中、体育館と校庭を舞台に、生徒たちの元気な声が響き渡りました。

男子はサッカーとバスケットボール、女子はバスケットボールに挑戦。朝の雨で校庭には水たまりが残っていたため、午前中の男子サッカーは急遽卓球に変更。体育館では、バスケットボールに熱中する生徒たちの姿が見られました。

午前中、体育委員や手の空いた生徒たちが校庭の水取りや整備をしてくれたおかげで、午後には無事サッカーを実施。冬も近く少し冷たい風が吹く中でしたが、晴れ渡った空の下でボールを追う姿がとても印象的でした。

体育館では、男女それぞれの優勝クラスが教員チームとエキシビションマッチを行い、3年生男子による即興実況も加わって、全校生徒が盛り上がるひとときとなりました。(その裏では体育委員が勝敗を集計し、賞状の準備を行っていました。)

閉会式での表彰

閉会式後には、各クラスで記念写真を撮る姿があちこちに。仲間と過ごした一日が、笑顔とともに写真に残る、そんな微笑ましい光景が広がっていました。

競技に取り組む姿、仲間を応援する声、そして最後の笑顔。学校全体が一つになったかけがえのない素晴らしい時間となりました。仲間とともに過ごした今日の一日が、これからの学びや絆につながっていくことを願っています。

校長ブログR7

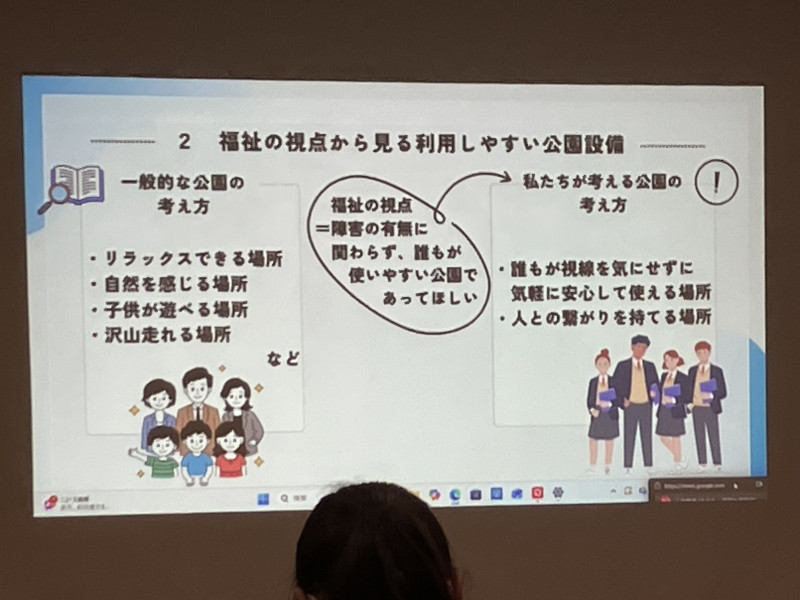

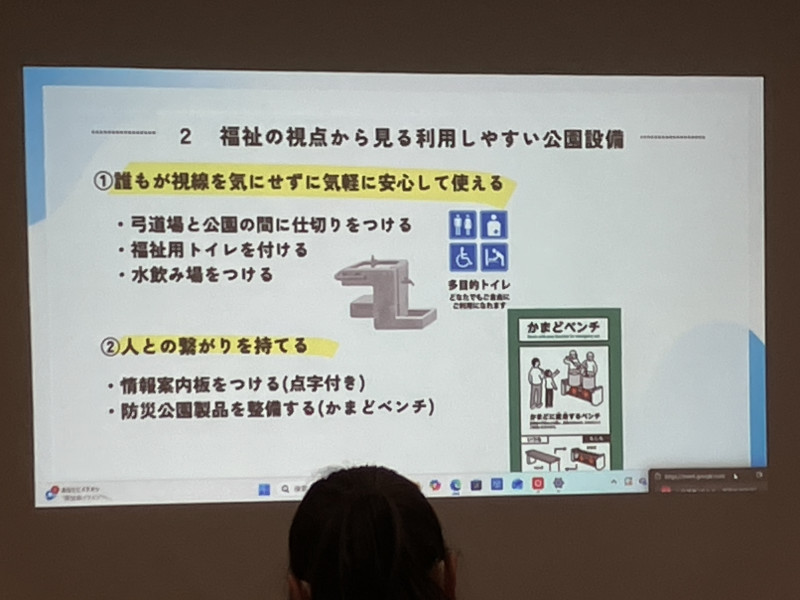

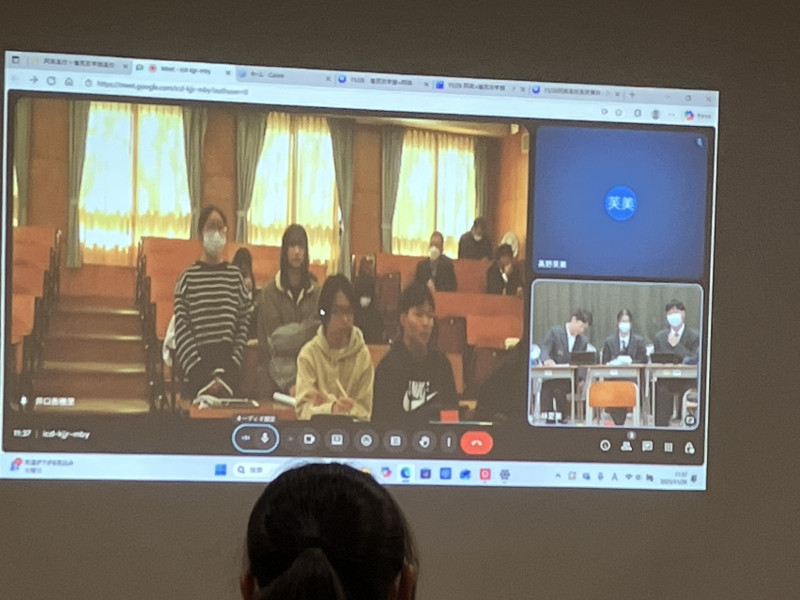

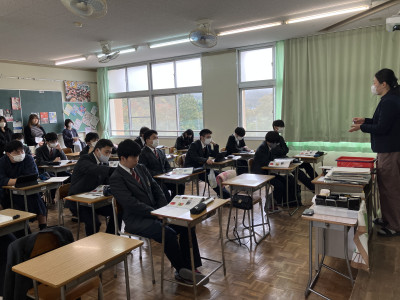

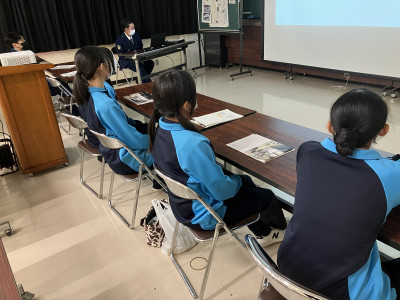

本日、阿南高校では福祉系3年生9名が、塩尻志学館高校の福祉選択者13名とオンラインで合同授業を行いました。科目は「こころとからだの理解」と「介護福祉基礎」。スクリーン越しに、互いの学びの成果を発表し合い、質問や提言を交えた双方向のディスカッションが展開されました。

阿南高校の生徒たちは、阿南町の公園づくりについて、行政の方から伺った話や、障害者の視点からの「やさしい公園づくり」の考えをまとめて発表。塩尻志学館高校の生徒さんたちは、盲導犬ユーザーとの事前学習を通して得た校内のバリアフリー状況や移動時の困難について、CANVAを活用して発表しました。

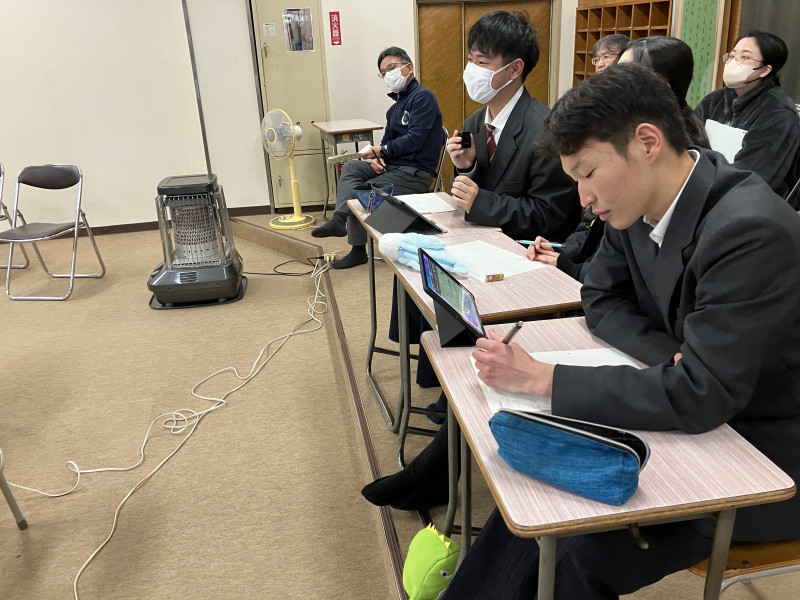

生徒たちはこの日のために、分かりやすさを意識して何度もスライドを作り直し、主体的に準備を進めてきました。教室ではタブレットを活用しながら、真剣な表情で画面に向き合う姿が印象的でした。遠隔であっても、互いの思いや考えを伝え合うことで、福祉の本質に迫る深い学びが生まれていました。

この授業は、県の教育課程研究委員会福祉部会が掲げる「主体的で対話的な深い学びの実現に向けたICTの効果的な活用」にも合致するものであり、離れた2校の生徒がつながり、学び合う姿はその実践例として大変意義深いものでした。「伝えることの大切さ」や「つながることの喜び」を感じながら、自分たちの学びをしっかりと形にしていたことがとてもよかったです。

福祉の学びは、人への思いやりと、社会を少しでも良くしたいという気持ちから始まります。授業に参加した3年生の多くは、卒業後の進路が決まり、福祉施設への就職や、さらに福祉を学ぶ道へと進んでいきます。これまで培ってきた福祉の心を胸に、社会の一員として、そして地域を支える存在として、力強く歩んでいってほしいと願っています。

阿南高校での学びが、これからの一歩につながっていくことを心から期待しています。

校長ブログR7

2学期の期末テストが本日で終了しました。水曜から3日間にわたるテストに取り組んだ生徒の皆さん、本当にお疲れさまでした。手応えは人それぞれだったと思いますが、振り返りを通じて次の学びにつなげてほしいと願っています。

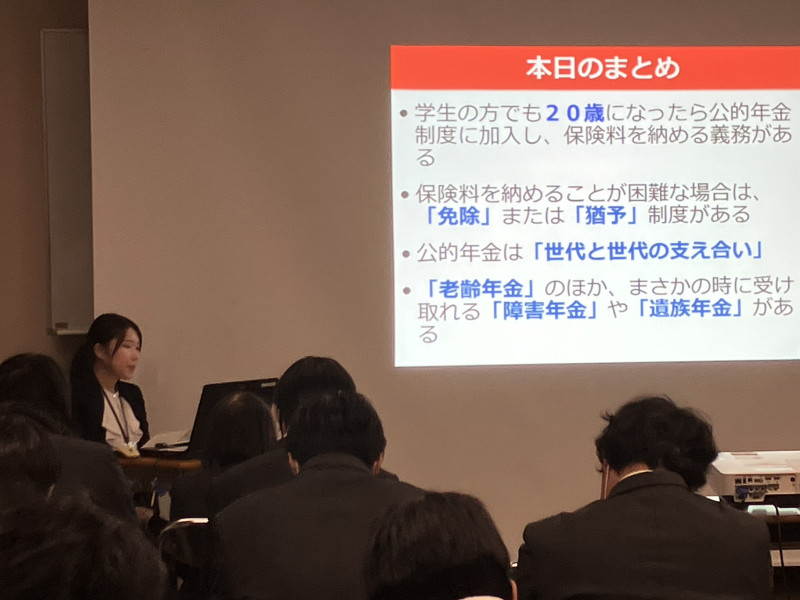

さて、3年生はテスト後の3時限を使って「年金セミナー」に参加しました。講師には、日本年金機構飯田年金事務所の副所長・伊藤さんらをお迎えし、公的年金制度の基本から、将来の生活設計に関わる知識まで、丁寧にご講義いただきました。

セミナーは

「公的年金制度ってナニ?」

「ライフイベントシミュレーション」

「老後の生活をイメージ」

「35歳のリスク」

「免除・猶予制度」

で、段階的に理解を深める構成でした。

生徒たちはスクリーンのスライドや資料を手に真剣に耳を傾け、最後にはアンケートを通じて自分の考えを整理していました。

「年金は老後の話だと思っていたけれど、20歳から加入義務があると知って驚いた」

「学生納付特例制度を忘れずに活用したい」

「将来もらえるか不安もあるけれど、制度の仕組みを知れてよかった」

など、率直な感想が多く寄せられました。

社会のしくみを学び、自分の将来を見つめるきっかけとなった今回のセミナー。専門機関との連携によって、自分の未来を描く力が育まれていくことを感じました。これからも、学びを通じて自分自身と向き合う時間を大切にしてほしいと思います。

ライフイベントシミュレーションで、皆さんはどんな自分の将来を想像したのでしょう?

校長ブログR7

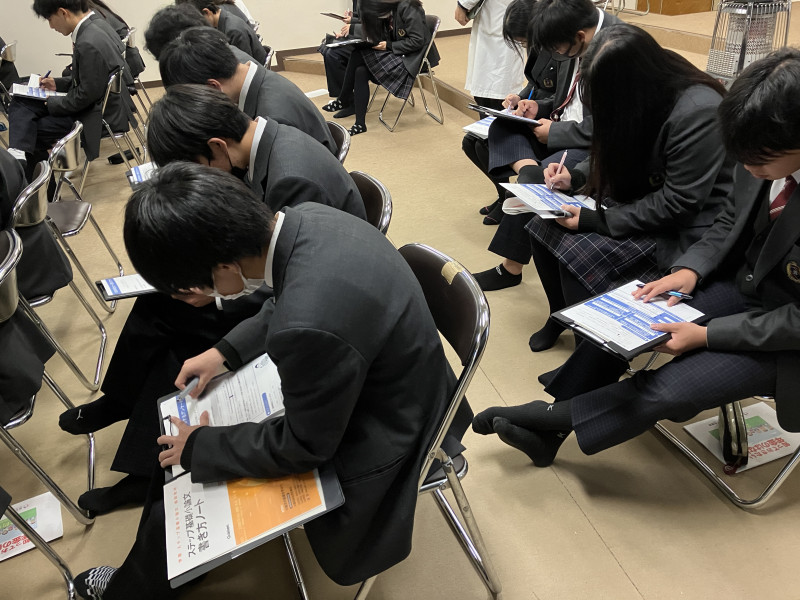

本日6限のLHRでは、2年生・3年生それぞれが進路に関わる学びに取り組みました。地域の方々のご協力をいただきながら、生徒たちは真剣な表情で自分の未来と向き合いました。

■地元企業による説明会(2年生)

2年生は、飯田市産業経済部産業振興課・倉田課長補佐のご協力のもと、地元企業9社の皆様にご来校いただき、企業説明会を実施しました。

参加企業は以下の通りです。(敬称略)

・エヌティーツール株式会社・NEXAX株式会社・キラヤ株式会社・シルクホテル・長野トヨタ・旭松食品株式会社・北沢建設・浜島精機

生徒たちは事前に希望した2社のブースを訪問し、仕事内容や地域との関わり、働くことの意義などについて、企業の方々から直接お話をうかがいました。

熱心にメモを取りながら耳を傾ける姿からは、将来への関心と意欲が感じられました。地域の産業の魅力に触れ、自らの働く姿を思い描く貴重な時間となりました。

■金融教育セミナー(3年生)

一方、3年生は長野県労働金庫飯田支店の片桐さんを講師に迎え、「お金と法律」をテーマに金融教育セミナーを行いました。

安心した生活につながる「金融リテラシー」について、講義では次のようなポイントが紹介されました

1. 記録をつける

2. 優先順位を考える

3. 衝動買いを避ける

4. キャッシュレス決済を上手に使う

また、闇バイトやフィッシング詐欺などのトラブルに巻き込まれないための注意点、ローンやクレジットカードの仕組みとリスクについても丁寧に解説していただきました。

卒業後の生活を見据えた実践的な学びに、生徒たちは真剣な眼差しで聞き入っていました。

今日の学びが、皆さんの「未来への一歩」となりますように。

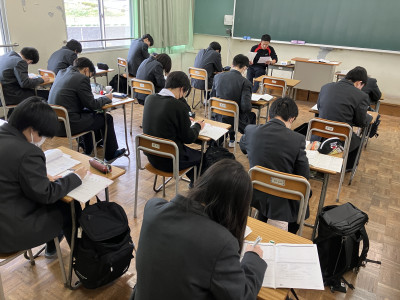

校長ブログR7

2学期の締めくくりとなる期末テストが、来週11月19日から始まります。校内では、朝や放課後の時間を活用した「テスト前学習」が始まり、生徒たちはそれぞれ(の科目)で真剣な表情で問題演習や教科書やプリントを使って要点確認に取り組んでいます。集中する姿がとても印象的です。

季節は晩秋。長野県の南の阿南でも朝晩は冷え込み、校内では今週からストーブの使用を開始しました。暖かな教室の中で、生徒たちは安心して学習に向かっています。そういえば、二十四節気では「立冬」を迎え、暦の上でも冬の入口ですね。南信州(飯田下伊那)でもインフルエンザの流行が始まっており、体調管理にも留意してテスト勉強に頑張ってください。

校地や周辺では、樹々が赤や黄に色づき、秋の深まりを感じさせてくれます。クサギの紅色の萼と黒紫の実、ユズの鮮やかな黄色い果実など、晩秋ならではの彩りが見られます。

登下校の道すがら、こうした阿南ならではの季節の移ろいを肌で感じながら、元気で前向きに日々を過ごして行きましょう。

校長ブログR7

11月1日(土)の午後、郷土芸能鑑賞会の余韻が残る中、生徒・教職員・同窓生による懇談会を開催しました。今年で3年目となるこの懇談会は、少しずつ参加いただける同窓生も増え、語られる内容も深まってきています。

前半は、生徒会役員3名(生徒会長・副会長・中央委員長)と新生徒会長の計4名が参加し、今年度の活動を振り返りました。「身だしなみに気をつけるようになった」「計画を立てて見通しを持つことの大切さを学んだ」「情報共有やコミュニケーションの重要性を実感した」など、活動を通して得た学びが語られました。新生徒会長からは、来年度への抱負も力強く語られ、同窓生からは温かなエールが送られました。

同窓生からの「少人数の学校のメリット・デメリットは?」という問いには、「先生や生徒との距離が近く、深い関係が築ける」「おおらかで温かな学校生活が送れる」といった声が上がる一方、「文化祭などの行事や部活動が小規模になってしまう」といった課題も率直に語られました。生徒たちの素直な言葉に、同窓生の皆さんも深くうなずいておられました。

後半は、教職員と同窓生による語らいの時間。今年度の学年の様子や進路状況、福祉系の職業に内定した生徒の話題、部活動の課題、温田駅舎の解体予定などが共有されました。阿南高校の特色化・魅力化、地域との連携強化についても意見が交わされ、夏の「阿南高校と地域の発展を考えるシンポジウム」で示された地域の関心の高さが改めて話題となりました。

授業公開と郷土芸能鑑賞会に合わせて行われるこの語り合いが、今後の阿南高校の未来を照らす灯となることを強く願っています。

校長ブログR7

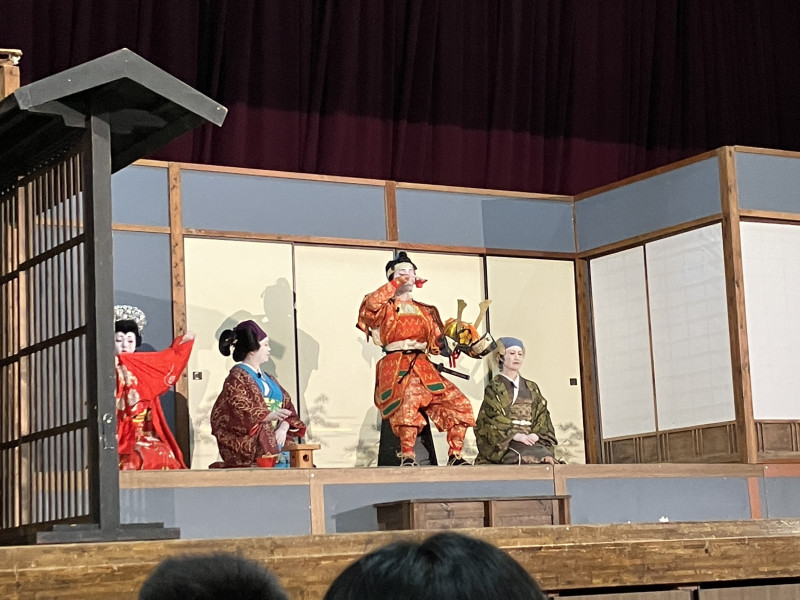

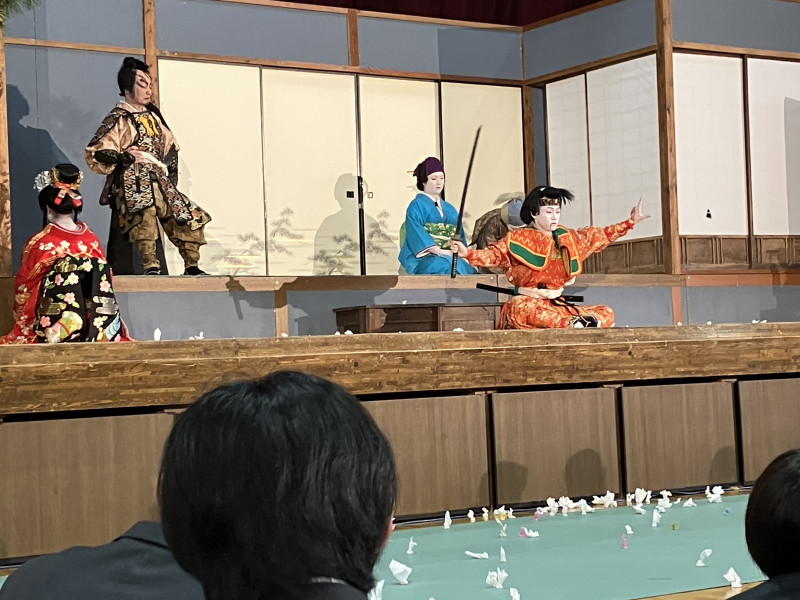

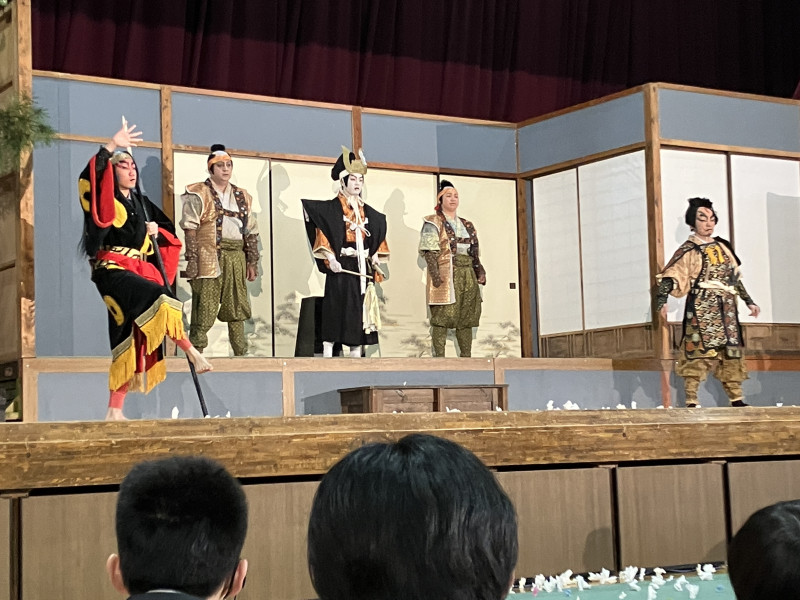

昨日11月1日、郷土芸能鑑賞会では生徒の発表に続き、下條歌舞伎保存会による特別公演「絵本太功記 十段目 尼ヶ崎の段」が上演されました。体育館に設えられた舞台には、障子や書院造のセット、松や竹の飾りが施され、江戸の空気を醸し出していました。

下條歌舞伎は、江戸時代中期から下條村に伝わる地芝居です。昭和46年に保存会が結成されて以降、地域の子どもから大人までが舞台に立ち、世代を超えて伝統を守り続けています。今回も、下條村出身の若者たちが多数出演しました。

武智十兵衛光秀役は、阿南高校OBで保存会会長の福澤さん。十兵衛光秀の息子・十次郎役には本校2年生の齋藤翔さん、加藤正清役には同じく2年生の大塩龍琢さん。真柴久吉(豊臣秀吉)役は阿智高校の鎮西さん。そして十次郎の許嫁・初菊役には、下條小学校の児童2名が前半・後半に分かれて登場しました。

演目は、光秀が謀反(本能寺の変)を起こした後、戦に向かう息子と祝言を交わす場面から始まり、母・皐月を誤って刺してしまう悲劇、瀕死の十次郎が戦況を語る場面へと続きます。終盤では、久吉(=秀吉)と加藤清正が登場し、光秀との対峙が描かれます。

舞台の緊迫した場面では、役者が「見得(みえ)」を切ると、客席から「よっ!」といった掛け声とともに、おひねりが舞台へと投げ込まれました。

舞台と客席が一体となる、温かく賑やかなひととき。伝統芸能が、今の若者たちの手によって、確かに受け継がれていくことを強く感じる時間となりました。

今回の公演にご尽力いただいた下條村や下條歌舞伎保存会の皆様、出演者の皆さん、そしてご来場くださった地域・保護者・同窓生の皆様方に、心より感謝申し上げます。

このあとの午後、生徒・教職員・同窓会の皆様との懇談会が行われました。

校長ブログR7

1限、9時からの授業公開。保護者の皆様、地域の方々、同窓生の皆様にご来校いただき、生徒たちの日常の学びの様子をご覧いただきました。落ち着いた雰囲気の中、生徒たちはそれぞれの教室で真剣に授業に取り組んでいました。

和装姿で授業を受けている生徒が何名かおりましたが、この後の郷土芸能鑑賞会に出演する郷土芸能同好会のメンバーです。準備時間の都合上、出演衣装のまま授業に臨ませていただきました。ご理解いただければ幸いです。

授業公開後、体育館にて郷土芸能鑑賞会を開催しました。最初に登場したのは、2年生音楽選択者による「泰阜太鼓」の演奏です。力強い太鼓の音が体育館に響き渡り、観客の皆様を魅了しました。生徒たちが着用していたカラフルなTシャツは、夏の文化祭「阿南祭」で全校生徒が揃えたもので、各自が選んだ色が舞台に彩りを添えていました。

続いて、郷土芸能同好会による「新野の盆踊り」と「新野の雪まつり」の披露が行われました。

「新野の盆踊り」は、三味線や太鼓などの楽器を使わず、音頭取りの歌声と踊り手の「返し」の声だけで進行する、静かで厳かな踊りです。生徒たちはその独特なリズムと所作を丁寧に表現し、地域の伝統を真摯に受け継いでいることが伝わってきました。

「新野の雪まつり」では、笛と太鼓の音に合わせて白装束のささら神が舞を、また、祭りの最高神「幸法」の神聖な舞を披露。五穀豊穣や無病息災を祈るこの祭礼の精神を大切にしながら、生徒たちは一つひとつの動きに心を込めて演じてくれました。体育館全体が静寂に包まれ、観客の皆様も深い感動を覚えたことと思います。

このあと、下條歌舞伎保存会による「下條歌舞伎」の上演、そして、午後は生徒・教職員・同窓会の皆様との懇談会が続きます。次回のブログでは、その様子を写真とともにご紹介いたします。

校長ブログR7

今週の初めには初霜が降り、朝の空気がぐっと冷たくなってきました。木々の葉も少しずつ色づき始めています。季節の移ろいを感じながら、生徒たちは「キャリアチャレンジプログラム(就業体験)」に取り組んでいます。

本校では、地域の事業所の皆様のご協力のもと、1年生9名、2年生18名、計27名の希望者が参加しています。今年度は、飯伊森林組合、興亜エレクトロニクス、豊本ホーエー、ナピカショッピングランド、阿南部品、株式会社蔵、阿南消防署、星の森オートキャンプ場、阿南警察署、信菱電気の皆様に受け入れていただきました。

本日午前中、ナピカショッピングランド、阿南消防署、株式会社豊本ホーエー、阿南警察署の4か所を訪問しました。

ナピカさんでは、商品の賞味期限チェックや飲料水の棚出し、レジ業務などに取り組む生徒の姿がありました。従業員の方から丁寧な説明を受けながら、一生懸命に作業する姿が印象的でした。慣れない環境の中でも、前向きに取り組む姿勢が伝わってきました。

ホームセンターのホーエーさんでは、商品の棚出しや包装作業に取り組む生徒の姿がありました。店舗の裏方の仕事に触れながら、作業の手順を確認し、黙々と取り組む姿に集中力と責任感が感じられました。

消防署では、防火服に身を包み、放水体験に挑戦する生徒たちの姿がありました。水圧の強さに驚きながらも、真剣な表情でホースを握る姿に、現場の緊張感と使命感がにじんでいました。消防士の方の説明にも熱心に耳を傾け、命を守る仕事の重みを肌で感じているようでした。

警察署では、警察官の方から業務の説明を受け、スクリーンに映し出された資料を見ながら、捜査の流れについて学ぶ生徒の姿がありました。(警察署という)緊張感の中で、地域の安全を守る仕事の責任の重さを実感する時間となりました。(なお、内容の性質上、写真には写っていませんが、生徒たちは真剣な表情で話を聞いていました。)

売木村の星の村オートキャンプ場に行った生徒からは、こんな感想をもらいました。

「普段できない体験ができました。森の中(の遊具や遊歩道)を点検したり、コテージの掃除をしたりして、自然の中で働く楽しさを感じることができました。」「コテージの掃除をして、きれいになって次に使う人が気持ちよく過ごせたらいいな、と思いました。」

どの職場でも、生徒たちは緊張しながらも意欲的に取り組み、職員の方々の温かなご指導に励まされながら、社会の一員としての自覚を育んでいました。

地域の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。この体験を通して、自分の将来を考えるきっかけを得てくれることを願っています。

最後に、今日の体験を振り返って、こんな問いを自分に投げかけてみてください。

・「働くこと」について、これまでと違う見方が生まれましたか?

・ 今の自分に足りないと感じた力は何でしたか?

自分の気づきや思いを、ぜひ誰かと話してみてください。そこから、次の一歩が見えてくるか思います。

校長ブログR7

今朝の飯田市は気温4℃。初霜が観測され、南信州にも本格的な秋の訪れを感じる一日となりました。そんな季節の空気を感じながら、今年度の職員研修として泰阜村と下條村を訪れました。

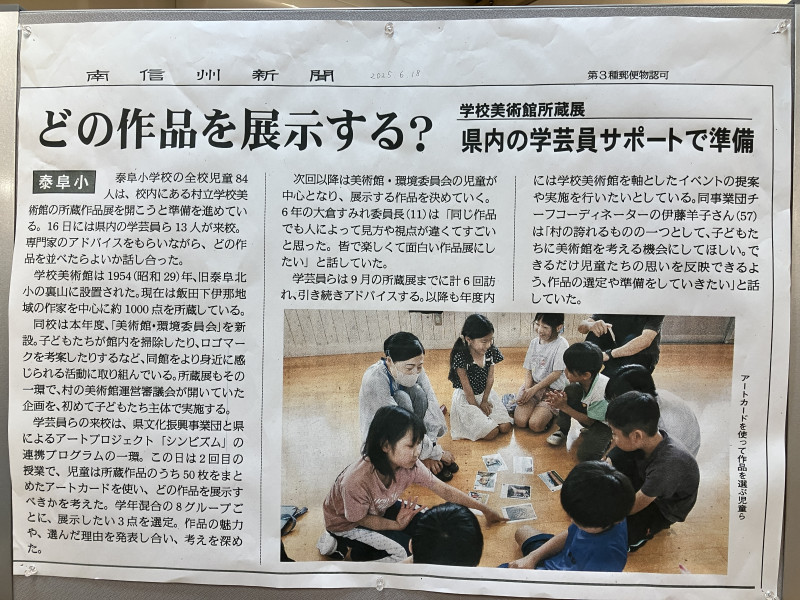

最初に向かったのは泰阜村の「学校美術館」。泰阜小学校の校舎内にあるこの美術館は、昭和29年に開館し、地域の方々や教職員の寄付によって何百点もの美術品が収蔵されています。静かな山あいの小学校に、絵画や彫刻が並ぶ空間があることに驚きつつ、地域の文化への思いの深さを感じました。

続いて飯田市の天竜峡「そらさんぽ」へ。天竜川を見下ろす空中回廊を歩きながら、少し色づき始めた木々に秋の気配を感じました。快晴の空と澄んだ空気の中、遠くの山並みまで見渡せる景色は、ただ歩くだけでも心が今日の秋空のように晴れ渡りました。

午前の最後は、下條村のカネシゲ農園を訪問。南信州の気候を活かした果樹栽培(カキ・ナシ・リンゴなど)と、それらを原料にしたジュースやワイン、シードル、クラフトビールの製造を見学しました。農業法人「道」の代表・櫻井隼人さんからは、地域の自然を活かした取り組みや、農業の新しい可能性についてお話を伺いました。果樹園の広がりと発酵の香りに包まれながら、地域の営みの豊かさを実感しました。

研修の締めくくりは、道の駅「そばの城」での昼食。地元産のそばを使ったすいとん鍋やそばなどをいただき、南信州の味覚にも触れることができました。食を通じて季節と土地を味わう時間は、心に残るひとときになりました。

地域を訪ねることで、日常とは少し違う風景や人の営みに触れることができます。そんな体験が、私たちの視野を広げ、日々の教育活動に刺激をもたらしてくれると思います。

地域の持つ魅力を、肌で感じる研修となりました。

ーーー

🔗 研修先リンク集

• 学校美術館(泰阜村)https://yasuokasc.wixsite.com/bijyutukan

• そらさんぽ天竜峡(飯田市)https://www.cbr.mlit.go.jp/iikoku/tenryu/

• カネシゲ農園(下條村)https://www.kaneshige.jp

• 道の駅 そばの城(下條村)https://shimojo-kanko.jp/taberu/sobanoshiro

校長ブログR7

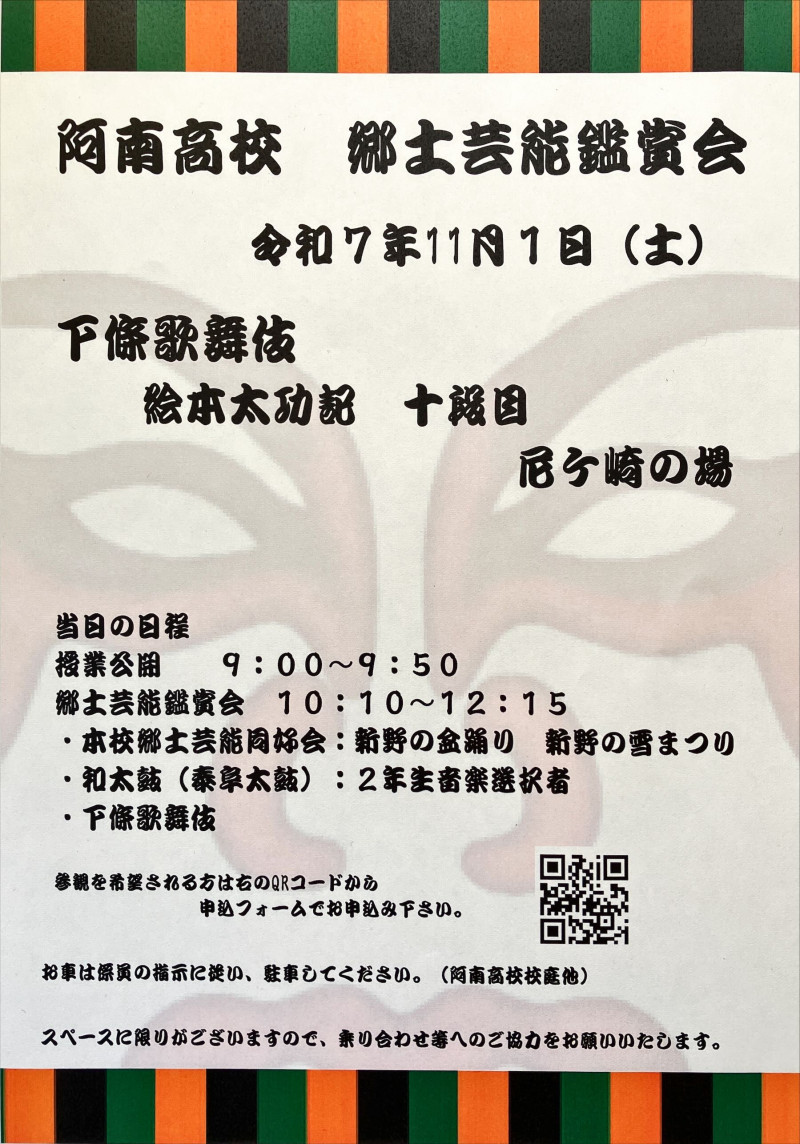

先日(10月25日)、本校体育館にて、下條歌舞伎保存会の皆様による舞台設営が行われました。赤白の幕、松の木の飾り、障子の背景などが次々と組み上げられ、いつもの体育館ステージがまるで江戸時代の芝居小屋のような空間に変わりました。

いよいよ11月1日(土)11時より、郷土芸能鑑賞会にて『絵本太功記 十段目 尼ヶ崎の段』が上演されます。(10:10より本校郷土芸能同好会の新野の盆踊りと雪まつり、そして、音楽選択者による泰阜太鼓が披露されます。)

この演目は、明智光秀(作中では武智十兵衛光秀)とその家族の悲劇を描いた重厚な物語で、親子の葛藤、忠義と人情が交錯する名場面です。この段は、歌舞伎の中でも特に演じられる機会が多いそうで、地方の地芝居でも人気の高い演目だそうです。

今回の公演には、下條村出身の若者たちが多数出演します。武智十次郎役と加藤虎ノ介正清役には本校生徒が、旅僧(実は真柴筑前守久吉)役には阿智高校の生徒が出演。また、下條小学校の児童も舞台に立ちます。主役の武智十兵衛光秀役は、阿南高校OBであり保存会長の福澤さん。世代を超えて地域の文化を受け継ぐ姿に、深く感動します。

見どころは三つ、人間の情と武士の覚悟が交錯する、見応えある場面です。

・前半、十次郎と初菊が悲しみを堪えながら祝言を交わし、戦へと旅立つ場面

・中盤、光秀が誤って母・皐月を刺してしまう衝撃の場面と、瀕死の十次郎が戦況を語る場面

・終盤、光秀、久吉、加藤清正が登場する勇壮な場面

観覧は無料です。駐車場は阿南高校校庭をご利用いただけます。申し込みは以下のフォームからお願いいたします。

阿南高校が地域と紡ぐ伝統の舞台をぜひご鑑賞ください。

11月1日、あなたの心に残る一場面が、ここで生まれるかもしれませんね。

++ 追加情報 ++

信濃毎日新聞(2025年10月23日付)に掲載されました。 リンクはこちら→

「下條歌舞伎」阿南高校で初上演へ 主な配役の半数を高校生と小学生が担当

校長ブログR7

本日午後、本校の吹奏楽部とダンス同好会が、地元阿南で開催された二つのイベントに出演しました。ひとつは大下条での「JAまつり」、もうひとつはJA富草での「秋空音ステージ」。吹奏楽部は大下条のステージに登場した後、楽器を積み込み富草へ移動し、再び演奏を披露するという“ハシゴ出演”となりました。

午後から雨の予報が出ていたこの日。空を気にしながらの準備となりましたが、幸いにも天気は持ちこたえ、予定通り両会場での演奏が実現しました。

吹奏楽部の編成は、ホルンを担当する3年生男子生徒一人。ドラムは昨年度まで吹奏楽部で活動していた卒業生の女子先輩が特別参加し、キーボードは顧問の先生が担当。三者三様の立場ながら、息の合った演奏は、穏やかな調和に満ちており、聴く人の心を和ませる音楽が広がりました。

ステージ脇には「バショウ(芭蕉)」の植物が飾られていますが、これは阿南高校の庭にあったものを、フラダンスを披露する一般参加のグループに似合うようにと、JA阿南の原澤支所長さんから依頼を受け、ささやかながら協力(提供)しました。

富草のステージには、ダンス同好会も出演していました。(自分が)到着時にはちょうど演技が終わってしまっていたものの、会場で生徒たちに会うことができました。お腹が空いていたのか、焼きそばを頬張る姿がとても嬉しそうで、ステージを終えた達成感と地域の温もりを味わっているようでした。

生徒たちにとって地域イベントへの参加は、教室を越えた、地域や人とつながる実践の場です。自分たちの表現が誰かの喜びにつながることを実感することで、自分らしさへの誇りと地域への愛着が育まれていくと思います。

これからも地域とのつながりを大切にしながら、生徒たちの可能性を広げる機会を積極的に創出していきたいですね。

最近「達成感」を感じたのは、どんな瞬間でしたか?

校長ブログR7

1年生は進路行事として大学・企業見学、2年生は研修旅行に出かけています。そんな本日(10月23日)爽やかな秋晴れの空の下、3年生は阿南町内で地域の方々とともに清掃活動とスポーツ交流を行いました。地元に根ざした活動を通じて、地域とのつながりを深める一日となりました。

・朝の昇降口前で町内清掃出発前の打ち合わせ

朝学校に集合後、3班(新野エリア・社協エリア・学校エリア)に分かれて町内のゴミ拾いを実施。タイヤや壊れた炊飯器など、思いがけないゴミも見つかり、生徒たちは驚きながらも真剣に取り組みました。

町内清掃(ゴミ拾い)後、阿南町町民体育館に移動し、スポーツ交流を実施。定番のマレットゴルフに加え、ボッチャ(カーリングに似た、目標球に向かってボールを投げる室内スポーツ)、モルック(ボウリングのように、木の棒を投げてピンを倒し、得点を競う北欧のゲーム)にも挑戦。初めての競技に戸惑いながらも、地域の方々と笑顔で楽しむ姿が印象的でした。

・マレットゴルフ

・ボッチャ

・モルック

活動の締めくくりは、地域の皆様と一緒にパチリ。笑顔があふれる集合写真に、今日の思い出がぎゅっと詰まっています。

今日の活動を通して、地域の方々とふれあいながら、自分たちの住む町を見つめ直す機会になったのではないでしょうか。

みなさん、今日の体験からどんなことを感じましたか?

校長ブログR7

今朝も川路駅に来ています。1年生が名城大学天白キャンパスとトヨタ会館への進路見学に出発しました。

進学や就職を現実的な課題として捉え、将来の可能性を広げるきっかけとなることを願って、毎年この時期(2年生の研修旅行中)に実施している行事です。

昨日の雨も上がり、秋の澄んだ空の下、制服姿の生徒たちがバスに乗り込む姿に、今日の学びへの期待が感じられました。名城大学では学びの場の空気に触れ、トヨタ会館では企業と社会とのつながりを実感することで、進路への期待や視野がきっと広がることでしょう。また、社会の一員としての立ち振る舞いや身だしなみ、マナー、団体行動の大切さも学ぶ良い機会でもあります。

生徒一人ひとりが、未来をデザインする力に繋がる、実り多き一日となることを心から期待しています。

君たちの中で、今日の進路見学を通して芽生える「未来へのヒント」は何かな?

校長ブログR7

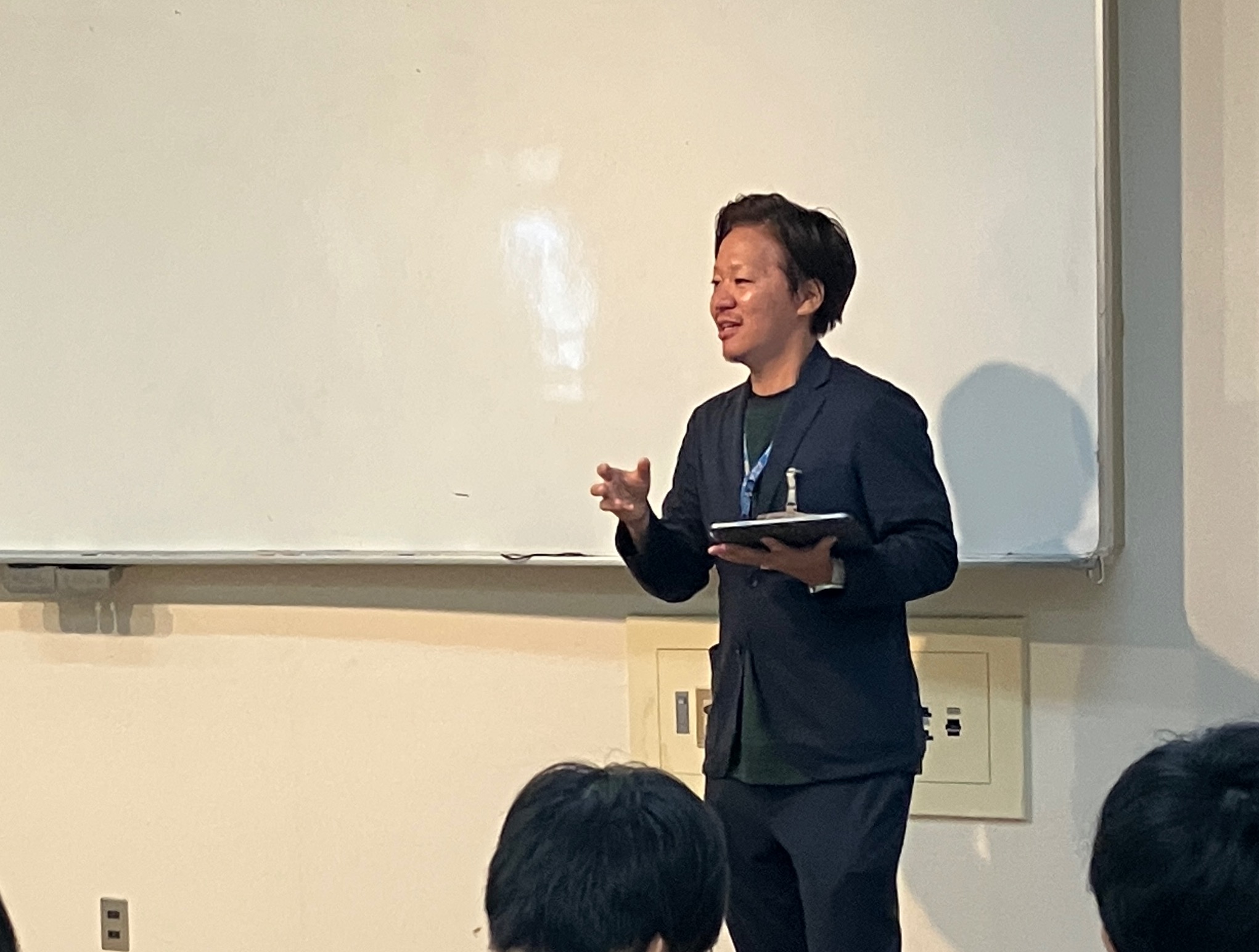

本日、阿南高校では1年生を対象に進路講話を実施しました。

講師は平成19年度卒業生の吉岡光多朗さん。現在30歳半ば、社会福祉法人ひだまりの郷あなん 放課後等デイサービスひなたぼっこで児童発達支援管理責任者として活躍されています。

高校卒業後は大学でスポーツ健康科学を学び、野球部にも所属。卒業後は地元に戻り、福祉の現場で子どもたちの支援に尽力されています。

高校時代は3年間クラスルーム長(学級長)を務め、野球部ではキャプテンとしてチームを牽引。私が阿南高校に赴任していた頃の在校生でもあり、明朗でとても責任感の強い生徒だったことをよく覚えています。

講話では、高校時代に力を入れていたこと(野球だったそうです。)、進路を決めたタイミング、そして日々の過ごし方について、率直に語ってくださいました。等身大の先輩からの話に、生徒たちは真剣な表情で耳を傾け、講話は終始温かな雰囲気に包まれていました。

印象的だったのは、講話の最後に語られたメッセージです。

自分を大事にしてほしい。

悲しい時、嬉しい時、なぜそう感じるかを考える。自分に向き合う時間が大切です。

高校生だからこそ、いろんな体験・挑戦・失敗をしてほしい。

失敗の中に“コツ”がある。うまくいかないことがわかったら、それは前進。ポジティブに捉えてください。

とにかく行動すること。まず何かをやってみる。

自分が動かなければ何も始まりません。社会人に必要なのは“すぐ動ける人”です。

吉岡さんの言葉には、現場で子どもたちと向き合う日々の実感と、高校生への深い願いが込められていました。

あなたが今、挑戦してみたいことは何ですか?