校長ブログR7

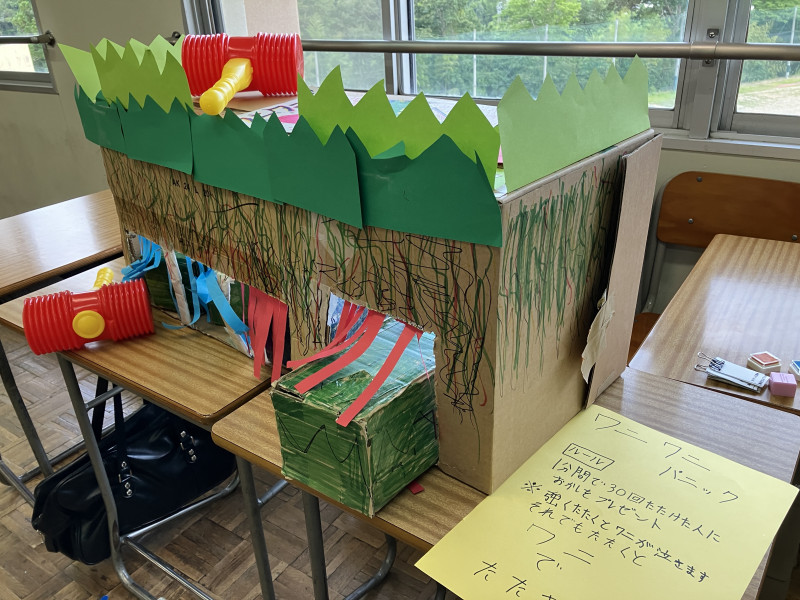

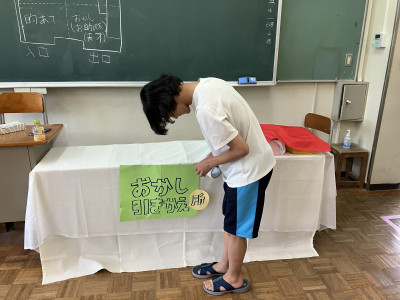

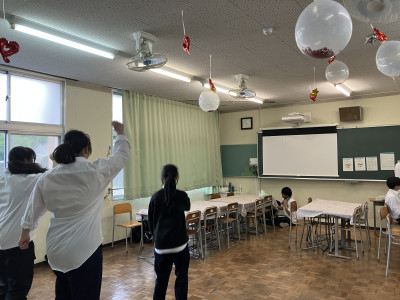

いよいよ今週末、7月5日(土)午前9時30分より一般公開の阿南高校文化祭「第69回 Anan Festival ~虹~未来への架け橋へ~」に向けて、学校全体が活気に満ちてきました。生徒たちは放課後も残り、それぞれの企画を成功させようと、熱心に準備を進めていました。

放課後の校舎を廻って、生徒たちの活動の様子を拝見しました。

どのクラスからも、真剣に作業に打ち込む姿や、楽しそうに話し合ったりする声が聞こえてきます。床いっぱいに広げた大きな装飾を皆で協力して作り上げたり、クラスメイトと和気あいあいとなってゲームやアトラクションの製作に集中したりと、どこも頑張っている姿が印象的でした。

校舎の外にも、生徒たちの努力の結晶が随所に現れています。「虹」をテーマにした色鮮やかな横断幕や看板が掲げられ、来場される方々を歓迎する準備も着々と進められていました。また、前日(7月4日)の校内祭のA1グランプリ(クラスによるステージ発表)に向けてのダンスの練習を行なっているクラスもあり、生徒たちが一丸となって、この阿南祭を最高のイベントにしようとしている熱意がひしひしと伝わってきます。

「阿南祭」に向けて仲間と協力し合い積み重ねてきた貴重な経験は、生徒たちにとってきっと大きな成長の糧となることでしょう。今年の「阿南祭」は、まさに「虹」のように多様で、輝きに満ちた文化祭となるでしょう。

生徒たちの溢れる情熱が詰まった「第69回 阿南祭」に、ぜひ足をお運びください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

阿南🌸blog

先日、阿南町の国道151号線沿いの通勤途中、ふと目に留まったのは、道端に咲く白い花の群れでした。よく見ると、それは初夏から盛夏にかけて日本各地の山野で見られる「オカトラノオ(丘虎の尾)」です。

その名の由来は、細長く連なる白い小花が、しなやかに垂れた虎の尾のように見えることから来ているそうです。また、「オカ(丘)」は、湿地に咲く近縁種「ヌマトラノオ」と区別するための言葉です。

この植物は地下茎を伸ばして広がるため、群生して咲く姿が特徴的です。実際に目にした場所でも、白い花穂が一方向に傾きながら、まるで白波のように連なっていました。

そして、特に印象的だったのは夜に見たオカトラノオの姿です。深い闇の中に浮かび上がる白い花穂は、昼とは異なる神秘的な表情を帯びていました。暗闇の静けさに包まれた道端で咲くその姿は、草むらの中の小さな明かりのようでもあり、立ち止まって見入ってしまうほどの美しさがありました。

朝の清々しさと、夜の幻想。その両方の時間帯で異なる魅力を見せてくれるオカトラノオは、まさに阿南の美しい自然の象徴の一つです。

何気ない、日常の中にある自然の変化に目を向けることで、感性や探究心を育んでいってほしいと思います。

校長ブログR7

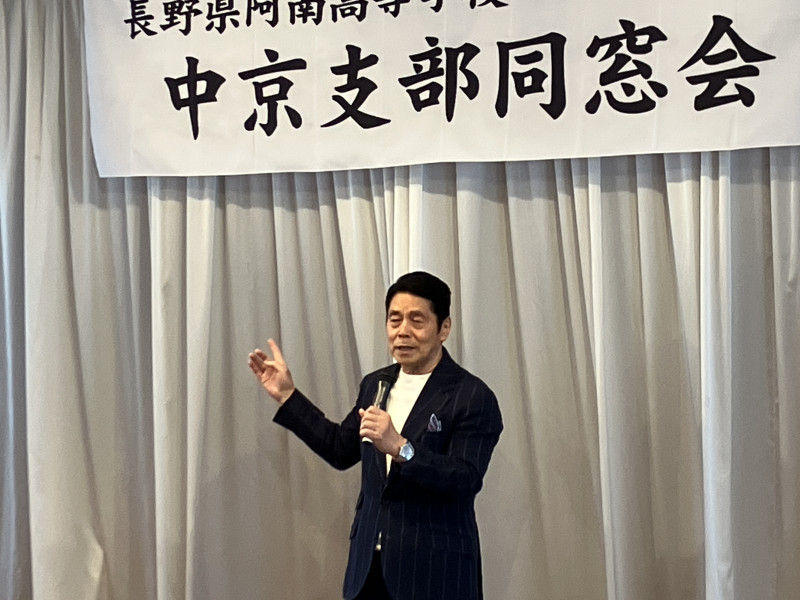

本日、学校長として名古屋栄の東京第一ホテルで開催されました「阿南高校中京支部同窓会総会」に宮島同窓会長(泰阜)、生嶋副同窓会長(大下条)、木下副同窓会長(飯田)とご一緒い出席してまいりました。一昨年、昨年、そして今年もこのように温かいお集まりにお招きいただき、心より感謝申し上げます。今年度も総勢33名の同窓生の皆様にお集まりいただき、会場は終始、笑顔と活気に満ち溢れていました。

総会は、南信濃南和田ご出身の中島様の司会進行のもと、和やかに始まりました。まず、中京支部長の金山様(飯田市千代)より温かいご挨拶を頂戴し、日頃の支部活動への感謝と、同窓生の皆様の変わらぬご支援への御礼が述べられました。続いて、遠路はるばるお越しくださった関西支部長の熊谷様からも心温まるお言葉をいただき、全国に広がる阿南高校の絆を感じさせてくれる貴重な瞬間となりました。

そして、開催後まもなくして、今年も嬉しいサプライズがありました!

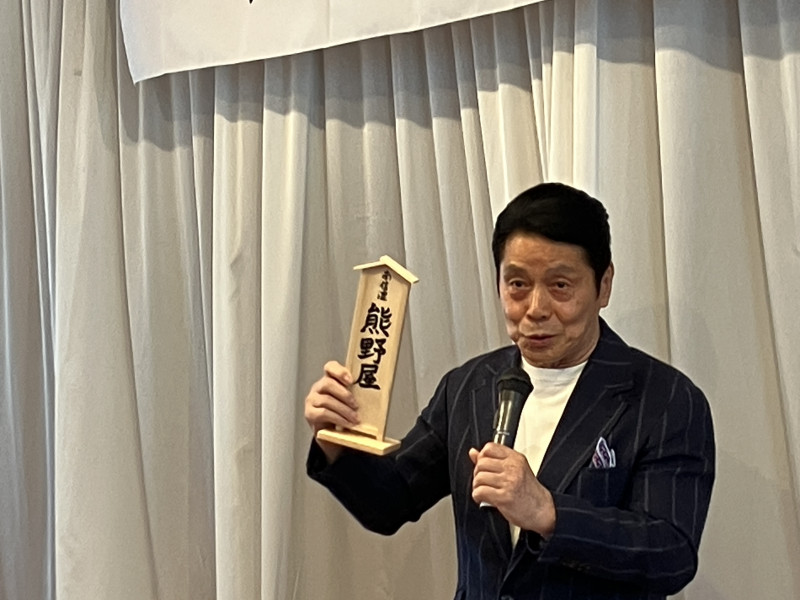

お仕事の関係で名古屋にいらっしゃっていた、阿南高校がお世話になっている、そして同窓生の皆様にはすっかりお馴染みのOBでタレント俳優の峰竜太(下條)さんが、多忙な合間を縫って駆けつけてくださいました。峰さんの登場に、会場からは大きな拍手と歓声があがり、一気に華やかな雰囲気に包まれました。

マイクを手に、同窓生の皆様へ向けて熱いメッセージを送ってくださり、その飾らないお人柄とユーモアあふれるトークで、会場は笑顔に包まれました。峰さんの軽快なトークを交えながら、阿南高校での輝かしい思い出話に花が咲き、参加者一同、当時の青春時代を懐かしむひとときとなりました。故郷や母校への深い思いや、高校卒業後、夢を抱いて上京し、数々の苦労を重ねながらもタレントとして活躍されるまでの道のりについても語ってくださりました。

会場では、旧知の仲間との再会を喜び合う声や、卒業年度は様々ですが、年を超えて阿南高校の思い出を語り合う姿が数多く見られました。皆様の表情からは、在学当時の思い出が蘇り、かけがえのない青春を共に過ごした仲間への深い絆と、母校阿南高校への変わらぬ愛情がひしひしと伝わってまいりました。

そして会の最後には、参加者全員で阿南高校の校歌(🎵峰より峰に・・・)、また、ボート部OG・OBの皆様がボート部の応援歌を斉唱いたしました。共に歌い、阿南高校の絆・一体感を再確認しました。

私自身も、学校長として、皆様の温かいお心遣いと、母校を思う熱い気持ちに触れることができ、大変光栄に思いました。同窓生の皆様の社会でのご活躍は、在校生にとっても大きな励みとなっております。

今回の同窓会を通じて、改めて阿南高校の歴史と伝統を支え、未来へと繋ぐ同窓会の皆様の存在の大きさを実感いたしました。中京支部同窓会の益々の発展を心よりお祈り申し上げるとともに、来年度もまた、この素晴らしい場所で皆様と再会できることを心から楽しみに、閉会となりました。

今後も同窓生の皆様との連携を深め、阿南高校がさらに魅力ある学校となるよう、教職員一同、尽力してまいります。ご参加くださった同窓生の皆様、そして総会を企画・運営してくださった皆様に、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

阿南🌸blog

先日、通気途中の阿南町大下條の道路脇の山際に、柔らかな白いふさを揺らす可憐な花を見つけました。

特に鮮やかな色合いで目立つ花ではないけれど、その細身で優しい佇まいに惹かれ、思わずカメラを向けました。調べてみると、どうやら「ヤマブキショウマ」か「トリアシショウマ」のどちらかのようです。どちらも似たような白い穂状の花を咲かせるため、見分けるのが難しいのですが観察を重ねてみました。

この植物は、草丈が1メートルに満たない、とても控えめな姿をしています。そして、よく見ると、一つの小さな花の中におしべとめしべが両方ある「両性花」のようです。さらに、葉の縁にはギザギザ(鋸歯)があるものの、ヤマブキショウマのように鋭くはなく、葉の先端がすらりと伸びているのが特徴的です。

これらの様子から、この花は「ヤマブキショウマ」ではなく、「トリアシショウマ」の仲間の植物ではないかと思われます。(ちょっと自信はないです。)

ところで、「ヤマブキショウマ」や今回の「トリアシショウマ」のように、名前の最後に「ショウマ」とつく植物がいくつかありますね。実は以前、このブログでも「ショウマ」の仲間である「サラシナショウマ」を紹介しました。

「ショウマ(升麻)」という言葉は、もともと漢方薬に使われる植物の名前に由来し、根茎の様子や、細長く伸びる白い穂状の花の形が似ている植物によくつけられているそうです。ぜひ、以前のブログもご覧ください!▶ サラシナショウマのブログ記事はこちら

どこにでもあるような花、と最初は思いましたが、細部を観察することで、その魅力や特徴を発見できました。

皆さん、普段通る道端にも、きっと素敵な発見が隠れていると思いますよ。

校長ブログR7

本日より始まった1学期の期末テスト。これが終わると、いよいよ本校生徒会最大のイベント「阿南祭」が7月5日(土)に開催(一般公開)されます。

今年のテーマは「虹 ~未来への架け橋へ~」

ポスターには、希望に満ちた空に手を伸ばす少女の姿が描かれています。まさに、生徒一人ひとりが思い描く未来へ歩み出そうとする姿です。

文化祭の準備は、生徒会を中心に、クラスや部活動ごとにすでに始まっていますが、ここ1週間は期末テスト期間と重なり、思うように時間が取れなかった部分もあるかもしれません。テスト明けから本番までは10日余りという限られた短い期間ですが、この時間を最大限に活かし、熱意と想像をもって準備に取り組んでください。

阿南祭は、生徒たちの発表の場であると同時に、地域の方々と交流する大切な機会でもあります。昨年初めて開催された地域の皆様による作品展「地域のみんなの本気展」は、大変好評をいただきました。今年も絵画・写真・工芸・書など、幅広いジャンルの作品をご出展いただく予定です。地域の創造力が集まる展示空間ですので、多くの方にご覧いただければ幸いです。

また、当日は(北條会館にて)同窓会総会も開催されます。多くの卒業生が母校に集い、生徒たちの活動や展示を見ていただける機会ともなっています。クラス展示(お化け屋敷、縁日企画、修学旅行展など)、文化部・同好会(美術部、茶華道部、吹奏楽部、ダンス、郷土芸能、軽音楽部のほか、音楽選択者による和太鼓)の発表など、多彩な催しが予定されています。こちらも是非ご覧ください。

残り少ない準備期間ですが、知恵を出し合って仲間と協力し、時には壁にぶつかりながらも、文化祭という一つの目標に向かって進むことが、何より大切な経験となるはずです。

第69回「阿南祭」の開催を心より楽しみにしています。

校長ブログR7

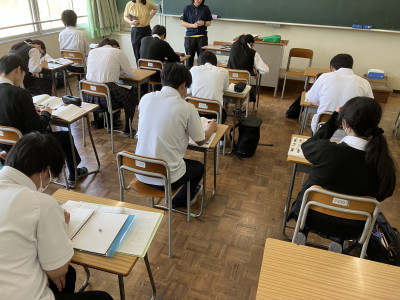

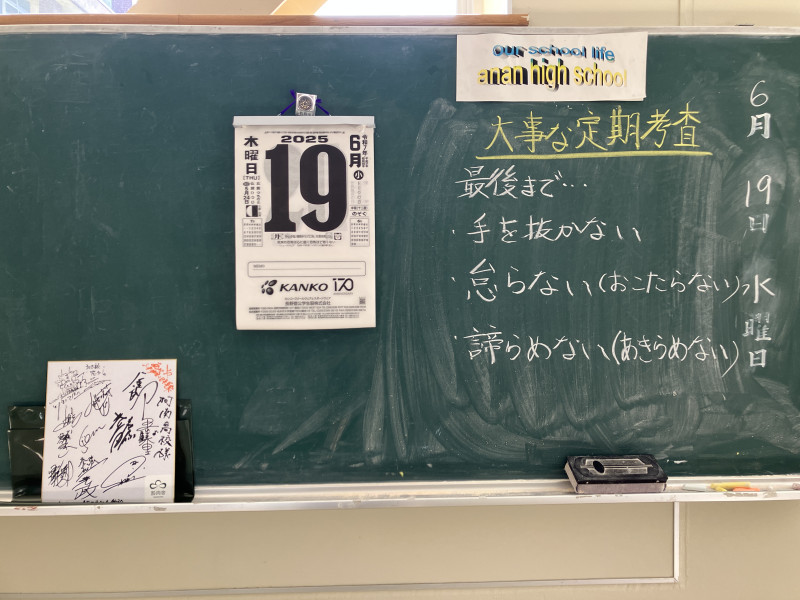

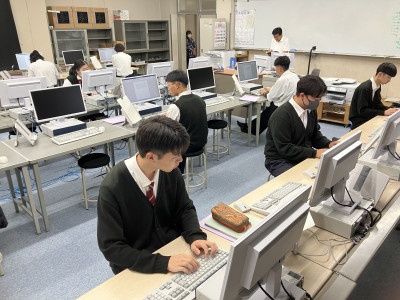

本日6月19日(木)、いよいよ1学期の期末テストが始まりました。生徒たちにとっては、これまでの学習の成果を試す大切な3日間(土日を挟んで)となります。

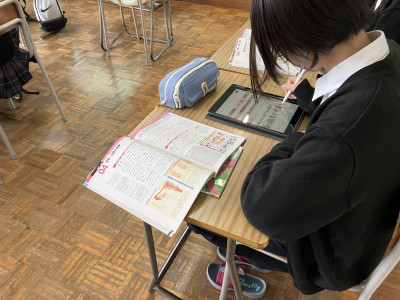

生徒の中には、8時半の始業に合わせて始まる全校朝学習(テスト前学習)を待たずに、いつもより1本早い列車で登校し、教室で参考書やノートを広げ、(クラスメイトと一緒に)最終確認に集中している姿も見られました。期末テストにかける強い意気込みがひしひしと伝わってきます。(写真は8時半からの全校一斉の朝学習の様子)

9時、1時間目のテストが静かに始まりました。特に3年生にとっては、この1学期までの成績が進路に大きく影響するため、表情はまさに真剣そのもので、問題用紙と真正面から向き合う姿は、まさに真剣勝負といった様子でした。

今朝、いつものように校門に立って生徒たちの登校を見守っていると、「今日からテストか…」という、いつもと違った不安と緊張感をまとった生徒も散見されました。ここ数日、日本列島は猛暑に見舞われており、急激な真夏のような天候が体にも負担をかけ、暑さ疲れも影響しているかもしれません。それでも、目の前のテストにひたむきに頑張ろうとしている姿に、心を動かされる思いです。

昇降口には、教頭先生から生徒たちへのエールとして、「大切な定期考査、最後まで手を抜かず、怠らず、そして諦めないように」という力強いメッセージが掲示されており、生徒たちの背中を力強く押してくれています。

これまでの努力の成果を存分に発揮できるよう、心から応援しています。

今日も35℃を越える予報です。体調管理にはくれぐれも気を付けて、最後まで諦めずに、皆さんベストを尽くしてください!

校長ブログR7

本日、阿南高校前の道路脇の花壇にマリーゴールドを植えました。

ご協力いただいたのは、地元で長年大変お世話になっている、御供地区「結の会」の方々と、本校の生徒会役員を中心とした生徒たち。有志の生徒も加わり、地域の方との交流の場ともなりました。

この取り組みは、「信州ふるさとの道ふれあい事業(アダプトシステム)」として10年以上継続している地域美化活動の一環です。6月10日に実施予定でしたが、関東甲信地方の梅雨入りと重なり、雨で延期に。昨日までは梅雨空でしたが、今日は貴重な梅雨の晴れ間となり、放課後に実施することができました。

地域の方と一緒になって土に触れ、苗を植え、水を注ぎながら交わされる言葉や笑顔は、とてもあたたかく、やさしい時間となりました。

花壇のマリーゴールドが、これからの季節、地域の皆さんや登下校の生徒たちにやさしい彩りを届けます。みなさん、ありがとうございました。

校長ブログR7

明日(6月11日)、飯田文化会館で恒例の合同芸術鑑賞会が開催されます。今年は、和太鼓「志多ら(しだら)」さんと津軽三味線「あべや」さんによる「民謡邦楽スペシャルライブ」です。阿南高校と阿智高校の皆さんで、素晴らしいひとときを分かち合えることを、心から楽しみにしています。

明日の事前情報(学習)ということで、ChatGPTに「志多ら」さんと「あべや」さんを調べてもらいました。

◆地域に根ざした「本物」の和太鼓集団「志多ら」

和太鼓の「志多ら」さんは、私たちの住む長野県南端からほど近い、愛知県奥三河・北設楽郡東栄町を拠点に活動するプロの創作和太鼓集団です。(「志多ら」の“したら“は設楽郡の“したら“だったんですね。)30年以上の歴史を持ち、廃校を稽古場に共同生活を送りながら、地域の民俗文化に深く根ざした活動を続けていらっしゃいます。

東栄町は、古くからこの地域に伝わる伝統行事「花祭り」が有名ですが、「志多ら」さんもその奉納に参加するなど、地元の方々と交流し、文化の担い手として認められています。阿南町から東栄町にかけての国道151号線は、「祭り街道」とも呼ばれるほど民俗芸能が色濃く残る地域です。「志多ら」さんの力強い和太鼓の響きは、きっと地域の歴史や人々の想いを肌で感じさせてくれるでしょう。国内はもちろん、世界各国でも公演されている彼らの演奏は、まさに「本物」の迫力です。

◆伝統と革新が融合した津軽三味線「あべや」

もう一方の演者である津軽三味線と民謡の「あべや」さん。こちらは、兄弟奏者を中心に活動する日本民俗音楽芸能集団です。創設メンバーの阿部金三郎さん・銀三郎さん兄弟は、いずれも全国津軽三味線コンクールでチャンピオンを獲得した実力者です。

「あべや」さんの魅力は、その演奏技術だけにとどまりません。津軽三味線の豪快な旋律に、懐かしさを誘う民謡の歌声、威厳ある尺八、そして華やかな舞踊を融合させ、舞台に「笑い・感動・躍動」のドラマを届けてくれます。伝統に新たな命を吹き込む彼らのステージは、ただ聴くだけでなく“体感・楽しむ空間”。若々しい感性で邦楽の新しい可能性を切り拓く彼らの演奏は、きっと皆さんの心にも強く響くはずです。

ますます楽しみになってきましたね。

今回の鑑賞会は、和太鼓や津軽三味線という日本の伝統楽器の魅力に触れる貴重な機会です。伝統と革新、そして地域の文化が融合した、まさにスペシャルなライブとなるでしょう。

飯田文化会館までは電車やバスでの移動となります。今日は朝から雨で、関東甲信もいよいよ梅雨入りし、JR飯田線の遅延・運休が心配ですが、事故なく、無事に会場に到着し、魅力的な伝統芸術に触れ心豊かな一日を過ごせればと、心より願っています。

校長ブログR7

今日、阿南高校では春季クラスマッチが開催されています。

天候にも恵まれ、絶好のスポーツ日和。朝の爽やかな空気の中、生徒たちはそれぞれの競技に臨みました。競技種目は男子バレーボール、女子バレーボール、男子ソフトボールの3種目。全校生徒122名が、学年を越えて熱い戦いを繰り広げています。

特に1年生にとっては高校生活初めてのクラスマッチ。仲間とともに挑戦するこの機会は、きっと忘れられない一日になることでしょう。クラスによってはおそろいのクラスTシャツを着て、優勝を目指しながらも、互いに励まし合い、応援し合う姿が印象的でした。試合の合間には、仲間同士で作戦を練る姿や、プレーを称え合う様子も見られ、スポーツを通じて一層深まる絆が感じられました。

私は出張のため途中で学校を離れることになりましたが、それまでの間、各会場を回って生徒たちの様子を見学し、熱い声援を送ってきました。ルールやマナーを守りながら、仲間を信じ、精一杯のプレーを見せています。午後の競技も、引き続き安全に気をつけながら、最後まで全力で楽しんでください!

阿南🌸blog

5月22日、まだ固く閉じた蕾を阿南町大下条で見つけました。

5月24日には、こんなかんじに小さなつぼみがたくさん並び、少しずつふくらんでいく様子から、「アジサイ(紫陽花)」の仲間かなと思い、どんな花が咲くのか楽しみになりました。

5月もお終わりに近い27日、ついに小さな花が姿を見せ始めました。よく見ると、まるで星のようなかたちをしていて、白や淡い青、うっすらと紫がかった色合いが、なんともやさしい雰囲気です。

まさに紫陽花です。調べてみると、この花、どうやら「コアジサイ」と思われます。そのまま「小さな紫陽花」って感じですね。

アジサイの仲間ではありますが、庭先のアジサイや野生のアジサイのような大きな飾り花(装飾花)がなく、全部が小さな花です。

6月に入り(6月2日)、その場所に訪れると、ついに満開。丸くふんわりとまとまった満開の花は、どこか空を見上げたときの雲や星を思わせます。大きな花ではないけれど、静かに咲く姿に思わず見とれてしまいました。控えめで繊細な花ですが、一つひとつの花がまさに星のようなかたちをしていています。まるで夜空の星の集まりのようです。

季節の移ろいとともに変化する姿は、自然の息づかいを感じさせてくれます。ふと足を止め、自然に目を向けると、新たな発見があるかもしれません。忙しい日々の中でも、自然が届けてくれる穏やかな時間を大切にしたいですね。

校長ブログR7

今朝、阿南高校では毎年恒例の「緑の募金」活動が行われました。生徒会役員の皆さんが校門前に立ち、登校してくる生徒たちに元気に声をかけながら募金を呼びかけました。

多くの生徒が協力し、温かい雰囲気の中で活動が進められました。

「緑の募金」は1950年に始まり、森林の整備や保全、環境教育、さらには災害で被災した森林の再生支援など、全国各地で幅広く活用されています。特にこの春、日本各地で相次いだ森林火災の被災地においても、募金が森の再生や防災林の整備に役立てられるそうです。私たちの募金が、そうした地域の未来を支える力となるといいですね。

小さな一歩かもしれませんが、この募金活動を通じて、自然環境の大切さや、地域・社会とのつながり、そして自らの行動が社会に与える影響について気付いてほしいと願っています。

校長ブログR7

授業公開に続き、PTA総会が開催されました。

総会では、昨年度の事業報告・会計決算報告、今年度の方針・事業計画案・予算案、専門委員会の編成などについて慎重に審議が行われ、承認されました。こうした場を通じて、保護者の皆様と学校が共に阿南高校の未来を考え、より良い教育環境を築くための方向性を確認することができました。

役員の交代も行われました。これまでPTAを支えてこられた旧役員の皆様には、長年にわたるご尽力に心より感謝申し上げます。勝又前会長には、学校行事や地域活動の場面で力強いご支援をいただきました。今日、退任のご挨拶をいただき、その功績に改めて敬意を表したいと思います。

新PTA会長として片町様が就任されました。片町様からは、今後のPTA活動に対して、「保護者・学校・地域が協力し、生徒たちの成長を支えたい。」との意欲と抱負が語られました。

校長の私からは、日頃のご支援への感謝をお伝えするとともに、長野県教育委員会の「県立高校の再編に関する基準の見直し」や「県立高校の特色に関する方針」について説明しました。阿南高校の今後の進め方について、保護者の皆様のお声を伺いながら、地域と協力し、生徒の主体性をより伸ばしていくことを伝えました。

PTAの皆様のご協力のおかげで、阿南高校の教育活動はより充実したものになっています。これからも、保護者の皆様と力を合わせ、生徒たちの成長を支えてまいります。本日は誠にありがとうございました。

校長ブログR7

本日は阿南高校の授業公開(1・2時限)へお忙しい中、多くの保護者の皆様、地域の皆様、そして中学生とその保護者の皆様にご来校いただき、誠にありがとうございました。

高校での授業公開は、小・中学校と比較するとその機会が少ないため、生徒たちの普段の学びの様子をご覧いただく貴重な時間になったことと思います。今日は普段と違い、生徒たちはやや緊張しながらも真剣に授業に取り組み、時には意見を交わしながら、仲間・先生と共に学びを深めている姿が垣間見れたかと思います。

ご来校いただいた皆様に、本校の教育活動や生徒たちの日常をより身近に感じていただけたら幸いです。

皆様からの率直なご感想は、今後の教育活動の充実に役立たせていただきます。忌憚のないご意見等ありがとうございました。

この後も、PTA総会・学年PTAと続きます。ご参加いただく保護者の皆様、誠にありがとうございます。今後の阿南高校の教育活動をより良いものにしていくため、活発なご意見交換ができれば思います。どうぞよろしくお願いいたします。

校長ブログR7

本日、中間考査が終了しました。生徒の皆さん、本当にお疲れ様でした!

これまでの努力は発揮できたでしょうか?

もちろん、結果も大切ですが、それ以上に重要なのは、今回の考査をどう振り返り、次へとどうつなげるかです。できたところは自信にして、うまくいかなかったところは、次の学びのための貴重な経験にしていきましょう。

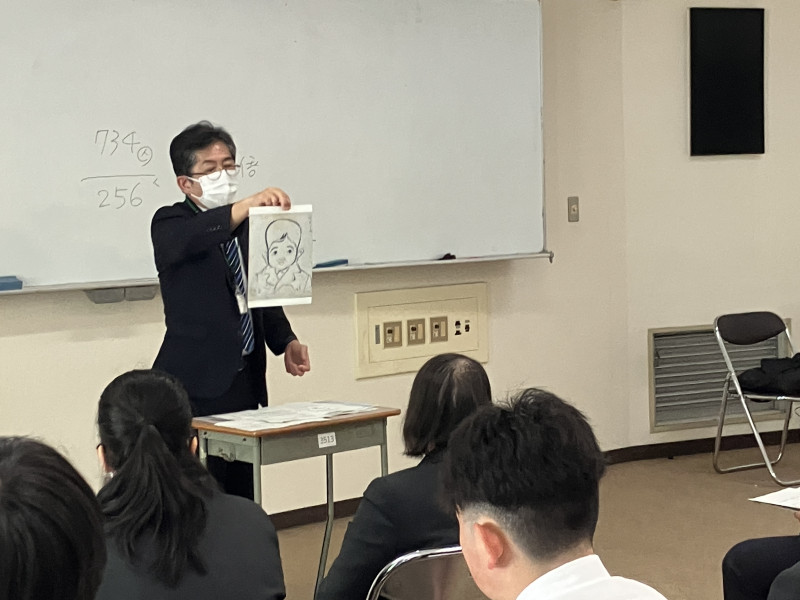

さて、試験を終えたばかりの3年生は、すぐにそれぞれの進路に向けた進路ガイダンスが行われました。

◆就職希望者向けガイダンス 〜社会への第一歩〜

就職を希望する生徒たちは、就職支援ナビゲーターの須藤晴夫さん(ハローワーク飯田)を講師にお迎えし、高校生の就職状況について深く学びました。「どうして働くのか」「企業が求める人材とは」「今から何をすれば良いのか」といった根本的な問いに向き合う中で、社会に出ることの意味を真剣に考える時間となりました。

さらに、言葉だけで説明するゲームを通してコミュニケーションの重要性を体感しました。面接や志望理由を伝える際に、「伝える力」がいかに大切であるかを実感でき、とても有意義な機会となったようです。生徒たちは真剣な表情で話に耳を傾け、自らの未来を具体的に描き始めていました。

◆進学希望者向けガイダンス 〜夢を叶えるために〜

一方、進学を希望する生徒たちは、進学担当の先生から今後の流れや心構えについて説明を受けました。また、それぞれの志望校について具体的に調べました。

進路決定は、人生における大きな節目です。生徒一人ひとりが自身の目標に向かって、一歩ずつ着実に進めていってほしいと願っています。皆さんのこれからの挑戦を、全職員で、全力で応援していきます!

校長ブログR7

今朝(5月21日)、阿南警察署の職員の方が来校され、登校時間に合わせて校門前で生徒たちに交通安全に関する啓発活動を行いました。今回は、長野県警察が作成したチラシ「ルール守れてる?」を配布です。

このチラシには、近年注目されている「電動キックボード(特定小型原動機付自転車)」の利用ルールや注意点をまとめたものです。

都市部を中心に電動キックボードの利用が増える中、ルール違反や事故の報告も耳にします。だからこそ、交通社会の一員として、安全意識を高めることはとても重要なことと考えます。

電動キックボードを使用する際の主なルール

現在、電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」として法律で定められており、16歳以上であれば運転免許なしで利用が可能です。ただし、以下のような大切なルールがあります

・ ヘルメットの着用:努力義務ですが、安全のためにはぜひ着用しよう

・ 最高速度は時速20km:速度管理をしっかり行い、慎重な運転を心がけよう

・ ナンバープレートの装着と自賠責保険への加入は義務:これらがないと公道走行不可です

・ 夜間はライトを点灯:自分の存在を周囲に知らせることで事故防止

・ 歩行者への思いやりを忘れずに:歩道を走行するときは歩行者優先

本校を含め、多くの高校では現在、電動キックボードに関するルール(校則)はありません。利用する生徒が増えてきたら、みんなが安心して通学できるよう、学校でもルールを検討していく必要があると感じました。今後、学校での利用ルールや駐輪場所、安全講習などを検討していく必要があると考えています。

長野県警察のウェブサイトには、電動キックボードのルールが詳しく載っています。(長野県警察の公式サイト)

これからも警察署の方々や地域の皆さんと協力して、みんなが安全に登下校できる環境を整えていきたいと思います。ご家庭でも、ぜひ交通安全について話題にしてみてください。