校長ブログR6

12月のことを「師走」と言いますね。その語源や意味については諸説あるそうですが、「年の瀬が迫り師(僧侶や先生)が走り回るほど忙しい月」から「師走(しわす)」と呼ばれるようになった、という説が有名ですね。他にも、「年果つる(としはつる)」の年の終わり説、「四極月(しはつ)」の四季の最後説、「一年の仕事を為し終える」の仕事を終える=為果つ(しはつ)説もあるそうですが、日に日に日が暮れる時間も遅くなり、令和6年(2024年)も残すところあとわずかとなりました。

古来の人々は、そんな昼間の時間も最も短く生命力も弱まる冬至の時期、全国の神々をお招きして湯でもてなし、太陽と生命の復活を祈る儀式が南信州の遠山地区で行われます。それが『霜月まつり』です。

何故12月(師走)なのに霜月(しもつき)なのかというと、この冬至の頃は旧暦では11月=霜月だからです。

(以下は令和5年度2学期終業式「校長講話」より)

阿南高校の事務室前の廊下に展示されている絵画ですが、ちょうど「霜月まつり」や「冬祭り」が行われるこの時期に、不思議な現象が起こるのです。

この不思議な現象は、校舎と校舎の合間から差し込んだ朝日がろうかの床面に反射し、絵画が光り輝くのです。 飯田市南信濃に暮らした童画家の北島新平さんの作品で、開校三十周年記念に書いていただいた油絵だそうです。

北島さんは福島県のご出身で、縁あって長野県に移り住み、結婚して旧木沢村=飯田市南信濃木沢に籍を移し、小中学校の教員を務める傍ら、飯田下伊那地域を巡って祭りなどを描き創作活動に励んだそうです。

北島先生が愛し絵画に残した南信州の風土や民族文化が、作品とともにこの先ずっと大切に愛し続けられ、後世に繋いで行って欲しいと願ってます。

校長ブログR6

昨日(12月2日(月))、2年生は就職希望者と進学希望者に分かれて、進路ガイダンスを行いました。

就職希望者は飯田市のエスバードで開かれて飯田職業安定協会主催の企業説明会に参加してきました。飯田下伊那地域の企業82社が参加しており、昨日は飯伊の高校7校から400人余りが参加したそうです。生徒たちは企業のブース3ヶ所まわって会社の強みや働き方などを聞き、説明記録を取りながら管内の産業や企業についての知識を深めました。

・企業説明会に向かう生徒たち(学校からエスバードまで、バスを出していただきました。)

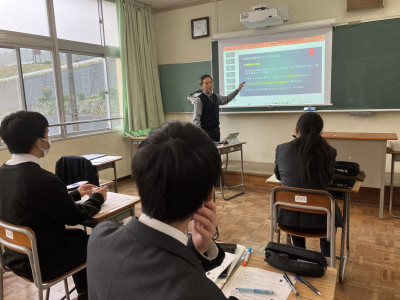

一方進学希望者は、金沢工業大学と飯田短期大学の先生方をお呼びし、模擬授業を体験しました。

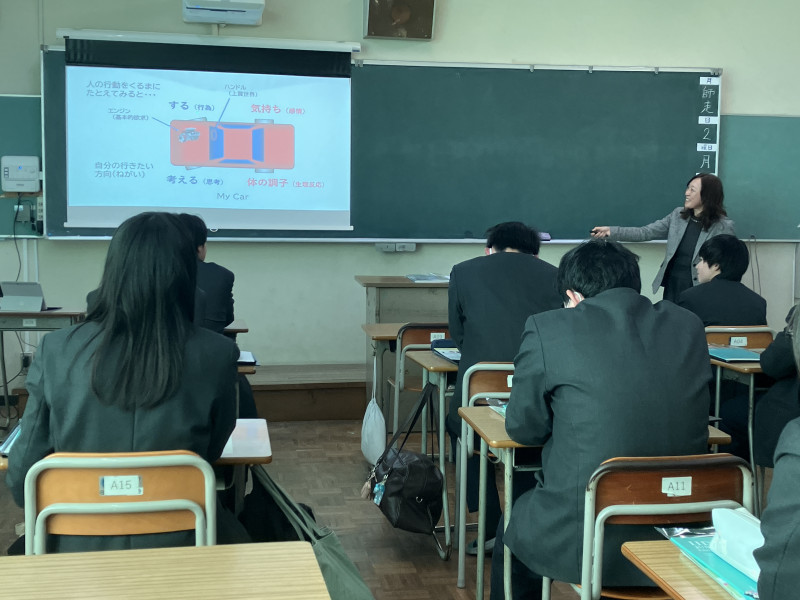

金沢工業大学の武市 祥司 教授の模擬授業では、聞き手にわかりやすく伝えたり、問題を整理し解決策を見つけやすくするための思考法=「論理的思考法(ロジカルシンキング)」の講義でした。大学入試での小論文の構成にも活用できるとの話もされました。

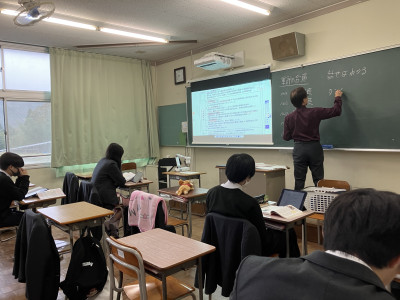

続けて飯田短期大学の澤田 有香 准教授の講義は、「幸せな人間関係を保ちつつ、人生の舵を自分でできる」と題し、人の行動を自動車に例えて、どこに向かうかを自分で決める上で、どうセルフコントロールしていけば良いか、具体的にわかりやすくお話ししていただきました。

高2のこの時期は、これからの進路を具体的に考え始める重要な時期です。

【自分の未来を見据え、最適な選択をするため】

1 自分の興味や関心、得意なこと、価値観を見つめ直すなど、自己理解を深めよう。

2 就職先や大学や専門学校などの情報を積極的にそれぞれで集めよう。

3 自分の目標を明確にし、その目標に向かってどのように行動すべきかを計画しよう。

飯田職業安定協会のみなさん、また、講義いただいた武市先生、澤田先生、ありがとうございました。

校長ブログR6

今日は時々小雨の降る寒い日となりましたが、秋の2回目のクラスマッチ(秋季クラスマッチ②)が行われました。

男子はサッカーとバスケットボール、女子はバスケットボールを行いました。

どのクラスも必死で実力も拮抗しており、試合時間内では勝負がつかず、PK戦にもつれ込んでいる試合もいくつかありました。

体育館ではバスケットボール

職員チームも試合に出させてもらい、生徒と対戦しました。

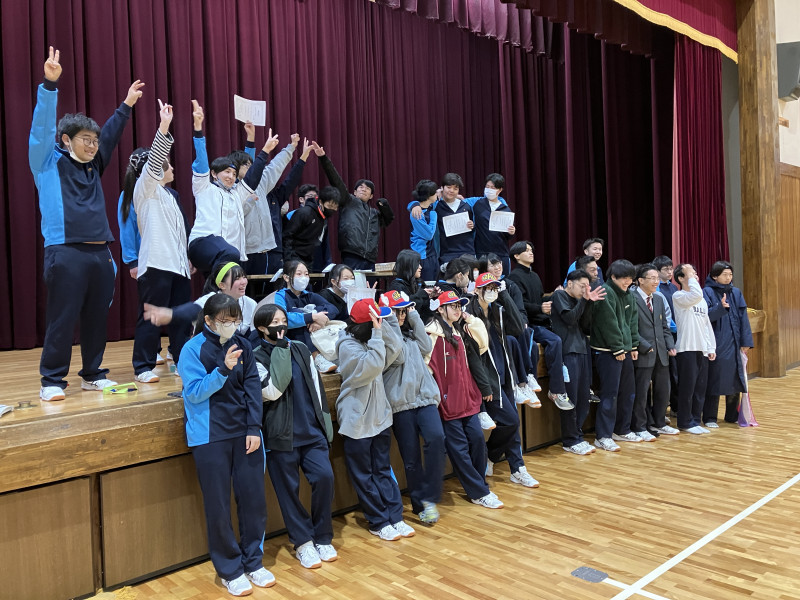

表彰式・閉会式後はクラス・学年で集合写真タイムです。

土日明けの月曜登校日はもう12月です。2024年(令和6年)も残すところ1ヶ月ですね。まだ1ヶ月ありますが、勉強や生徒会や部活動、友達との時間など、たくさんのことを経験・挑戦してきたと思います。これからも自分を信じて、小さな一歩でも毎日少しずつ、気がつけば大きな前進につながることを期待しています。

秋に新役員も選出され、新体制のもとクラスマッチの企画・準備・運営となりました。新体育委員のみなさん、ありがとございました。

校長ブログR6

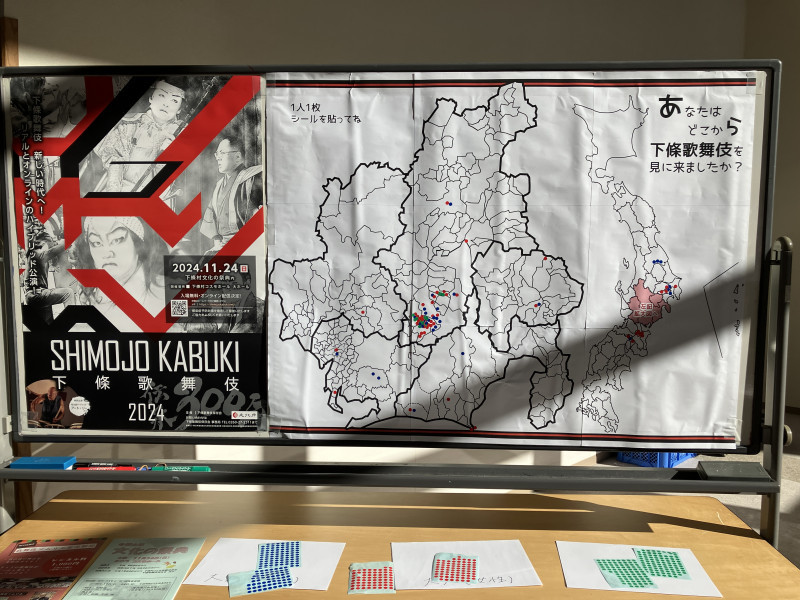

以前の校長ブログで紹介しました「下條歌舞伎」ですが、本日(11月24日(日))下條村のコスモホールにて上演されましたので見に行ってきました。

駐車場には県外ナンバーの車も結構来ておりました。公演前の準備も和やかな雰囲気でした。

下條村の伝統芸能として300年近い歴史を持つ「下條歌舞伎」、本校の生徒斉藤翔さんと大塩龍琢さん二人(ともに1年生)が、第三幕下條村こども歌舞伎教室の『菅原伝授手習鑑 寺小屋の段』に出演しました。

三助役(空色の着物)で龍琢さんの登場です。

龍琢さんはこの後、寺小屋に通う子の親の百姓役でも出演しました。

満を持して、齋藤 翔さん演じる主役の松王丸の登場です。

公演が終わり、出演者全員がステージに。(マイクで挨拶している松王丸=翔さん)

地元の役者さんに、観客は元気づけの掛け声や温かな拍手を送り、子どもから大人まで村のみなさんで作り上げきた地元の文化を感じる素晴らしい公演でした。役者の皆さんやスタッフのみなさん、ありがとうございました。

校長ブログR6

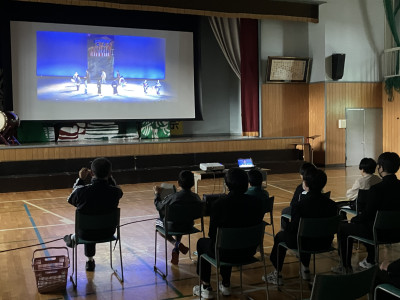

昨日の午後、本校の郷土芸能同好会ですが、同じ町内の新野地区にある小中一貫教育校(新野小学校・阿南第二中学校)行き、小・中学生のみなさんに向け、この夏全国総合文化祭で演じた「新野の雪まつり」を披露してきました。

はじめに総文祭での様子をビデオで見ていただきました。

披露後、それぞれのパートに分かれて、高校生が新野の小・中学校生にレクチャーするなど交流を行いました。

この後、小・中学生も一緒にになって「新野の雪まつり」を演じました。

少子化の影響で、新野出身の阿南高校生は以前に比べかなり減ってきており、十数年前受け持ったクラスには、新野出身者が4名もいましたが、現在は全校でたった1名となっています。そのため、郷土芸能同好会のメンバーもほとんどは新野以外の出身の構成となっています。

今後も高校周辺のみなさんとの交流を行い、個人の成長だけでなく、地域社会全体の発展にも貢献できればと感じました。新野小学校・阿南第二中学校のみなさん、ありがとうございました。

校長ブログR6

校長ブログR6

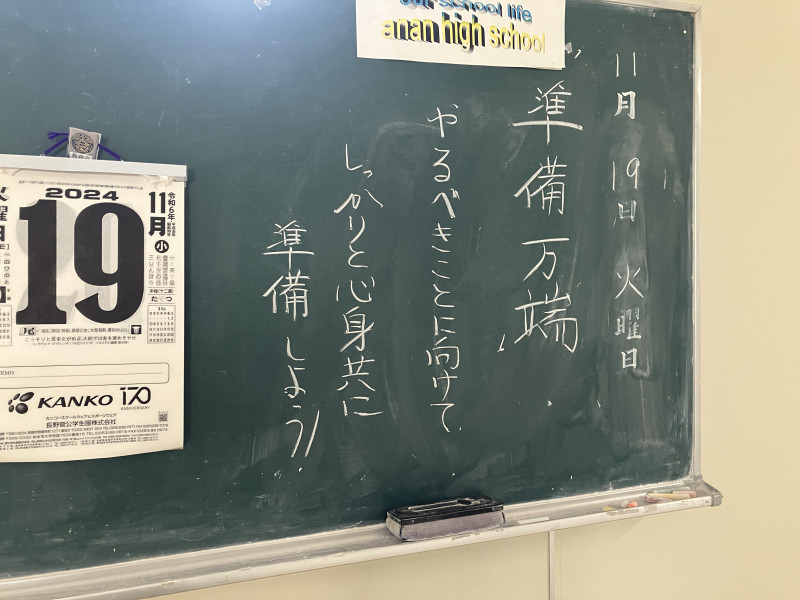

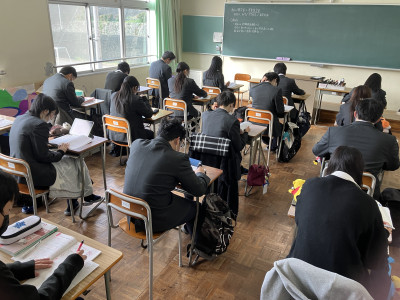

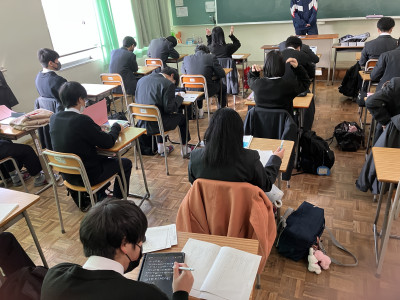

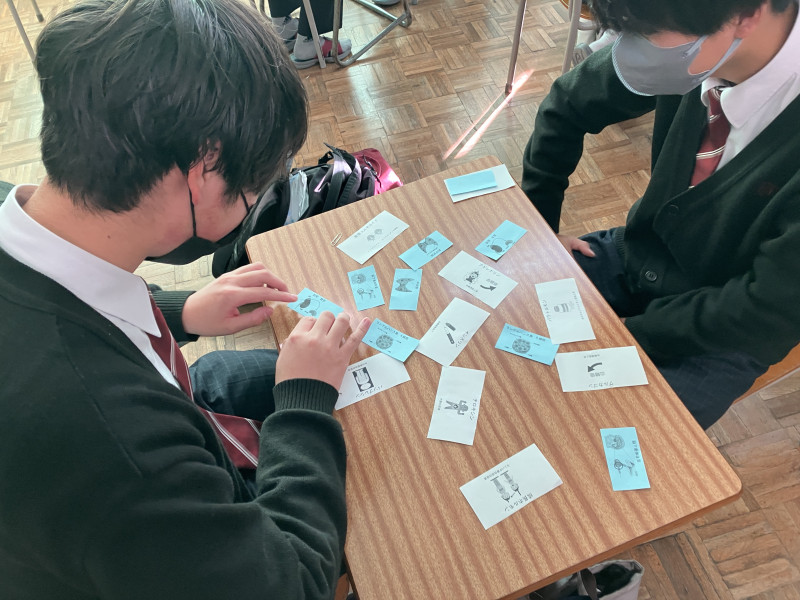

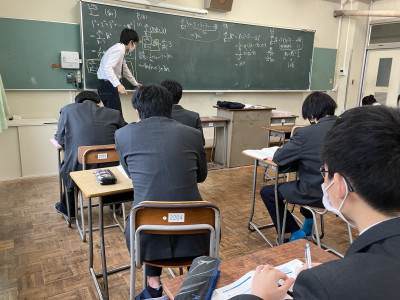

明日から3日間、2学期の期末考査が始まります。学校では、1週間前の13日(水)から“テスト前学習”を朝10分・帰り20分間SHR前に行っています。

・真剣にテスト前の朝学習に取り組む生徒達

例年に比べ暖かな11月。それでもここにきて紅葉も深まり、朝晩ストーブが恋しくなる季節になってきました。睡眠時間も削ってテスト勉強に励んでいるかと思いますが、体調管理には気をつけて、明日からの期末考査、集中力を保って最後まで諦めず頑張ってください。

校長ブログR6

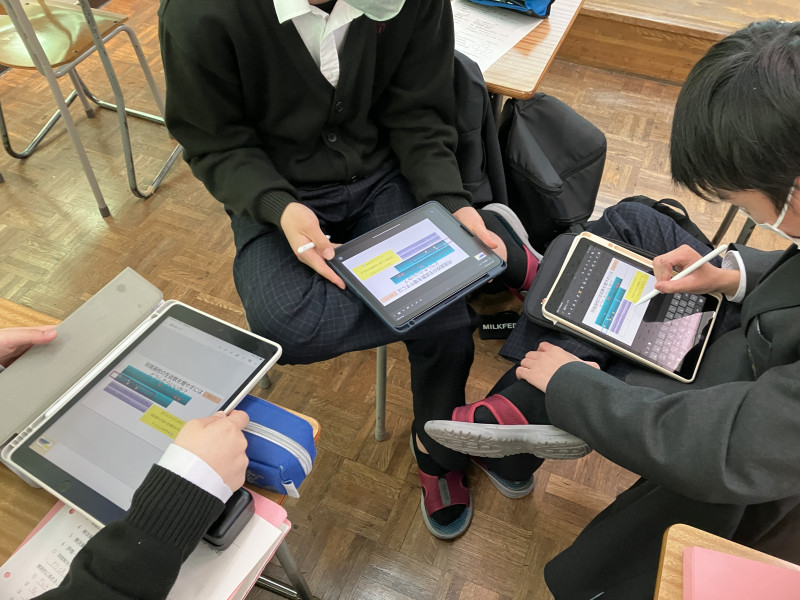

本日の午後、第2回学校評議員会が行われました。会に先立ち、会議の前に6時限の授業を評議員の皆さんにご覧いただきました。

・3年生の世界史と英語の授業

・2年生は校庭などで体育の授業

・1年生は生物基礎と情報Ⅰ

授業参観後、新会長をはじめとする生徒会新役員が学校評議員の方々に、どんな生徒会を目指したいのか、そのぞれの抱負などを発表しました。(写真を撮り忘れてたためそのシーンをお見せできずすみません。)

その後は学校から現状説明と生徒の様子などの報告、評議員の皆さんから学校へ向けてのご意見やご質問・ご提言などをお聞きしました。ありがとうございました。

年明けの1月29日(水)には「探究学習成果発表会」を予定しています。学校評議員の皆さんにご覧いただき、発表の様子や学校評価(12月に実施予定)の結果などを踏まえて、ご感想やアドバイスなどをいただく予定です。お忙しい中ではありますが、よろしくお願いいたします。

校長ブログR6

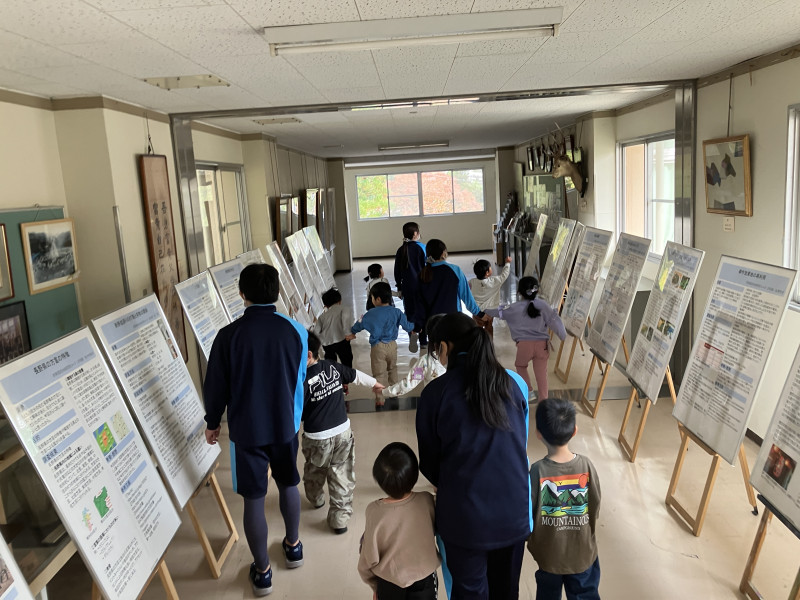

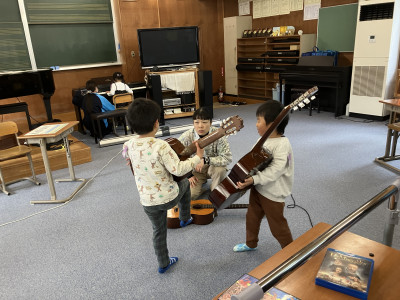

昨年大変好評でしたので、今年も地元大下條の園児さんをお呼びし、阿南高校を探検しました。

生徒たちは、園児一人一人について回りサポートしました。

広い広い体育館で体を思いっきり動かしました。

音楽室で思い思いに音を楽しむ園児たち

静かに図書館で絵本を

最後は生徒が作ったメダルをお土産に「お見送り」

引率くださった大下条保育園の保育士の先生方、ありがとうございました。来年もぜひお越しください。

校長ブログR6

昨日の午前は授業公開と郷土芸能鑑賞会が、そして午後は、同窓会の皆さんと本校生徒会役員・教職員との「意見交流会(懇談会)」を、この夏同窓会で整備していただいた同窓会室(仮称)で行いました。(昨年度(R5)の意見交流会の様子はこちら)

生徒は新旧の生徒会役員から3名(旧生徒会長と議長、新生徒会長)参加し、生徒会役員を経験して良かったこと苦労したこと、学んだことや自身の成長したことなどを、そして、新生徒会長からは今後の豊富などを語りました。同窓会の方々からは日頃感じている母校への熱い思いや、後輩(在校生)に向けての励ましや人生の先輩としてのアドバイスをいただきました。

校長ブログR6

今日は3連休初日ではありますが、本校は登校日。授業公開と郷土芸能鑑賞会が行われました。台風から変わった温帯低気圧の影響で、昨晩からの雨で足元の大変悪い中、多くの保護者や地域、同窓会の皆様方にご来校いただき、ありがとうございました。

3年介護総合演習、2年日本史探究、3年数学特論Ⅲ

授業公開後は「郷土芸鑑賞会」です。本校の郷土芸能鑑賞会ですが、PTAとの連携のもと、毎年秋に開催しております阿南高校の歴史ある伝統的な行事です。昭和60年(1985年)から40年近く続けられています。

学校のある阿南町周辺の町村には、国の無形民族文化財や一昨年ユネスコ世界文化遺産に登録された郷土芸能の数々が伝承されている郷土芸能の宝庫です。今年は「新野の雪まつり」の鑑賞です。

はじめに生徒『郷土芸の同好会』による「新野の盆踊り」と「新野の雪まつり」です。

「新野の雪まつり」は、古典芸能のルーツとされ、田楽・舞楽・神楽・猿楽、田遊びなどの日本の古代芸能が徹夜で繰り広げられ、雪を豊年の吉兆とみて田畑の実りを願う祭です。毎年冬の1月14日に執り行われてます。平成27年(2015年)に発足した我が校の郷土芸能同好会でも保存会のみなさんのご指導やご協力を受け、地域や全国大会にて「新野の盆踊り」と「新野の雪まつり」を披露ささていただいてます。

・本場新野の方々(保存会の皆様)による順の舞(ずんのまい)を披露

・茂登喜(もどき)の演技です。最高神「幸法」の演技を補う役目

・手綱さばきで本物の馬のようにみせる競馬(きょうまん)の舞

・2年生の音楽で2ヶ月練習を重ねてきた「泰阜太鼓」を披露

保存会の皆様をはじめ、多くの方にご協力・ご指導いただき、ありがとうございました。

今日の鑑賞会を通して、伝統芸能の息づくこの深く美しい文化と自然豊かな故郷を、いつまでも愛しみ大切にしていって欲しいと願っています。

校長ブログR6

2年生は研修旅行(修学旅行)で九州に、1年生は進路研修で愛知県にそれぞれ行っている中、残った3年生は学年行事で奉仕活動として校内の清掃などを行いました。

体育館のパイプ椅子の清掃を行いました。

体育館ステージ下の引き出しに式用のパイプ椅子を収納しています。卒業式や入学式などの準備の時、収納している引き出し内のほこりやゴミが気になるのですが、他の準備などもあり「また今度」とスルーしまいがちで、長年のほこりやゴミが溜まっています。今回3年生に掃除をしてもらい、これで気持ちよく式等が迎えられます。ありがとうございます。椅子も丁寧に拭いてもらいました。

こちらの作業は、本校創立3年後の昭和28年に発足した「阿南高校漕艇(ボート)部」で活躍し、現在体育館入り口脇に展示しているボート「りゅうな(流那)」のペンキ塗りです。

漕艇(ボート)の練習の場でもあった平岡ダムのダム湖が土砂の堆積によって使用が難しくなり、漕艇部は昭和60年に静かに幕を閉じました。この30年の間に、県代表としてインターハイに20回近く、国体にも10回出場するなど、“漕艇阿南ありき”として県内外に名を成しました。

本校のOBで漕艇(ボート)部員でもあった、現在3学年主任の宮島先生(福祉科)の発案と指導のもと、3年生徒がペンキ塗りを行いました。

今日はあいにくの雨模様でペンキも乾きにくい日でしたが、無事塗り終え綺麗な姿に蘇りました。地域や同窓生のみなさん、またよかったら美しく蘇った「りゅうな(流那)」をご覧にご来校ください。

== 追記 ==

翌朝(10.24)の信濃毎日新聞朝刊の地域「中南信」紙面に、旧漕艇部OBと生徒でボート「流那(りゅうな)」の塗り直しを行っている様子が記載されました。

信濃毎日新聞デジタル

「廃部から40年、落ち葉が積もっていたボートがよみがえった 阿南高校の旧漕艇部OBと生徒が塗り直し」

校長ブログR6

2年生が研修旅行(修学旅行)に行っている日を使って、1年生は進路研修に出かけました。今朝、集合場所の川路駅にてお見送りをしました。

今年も愛知県の大学と企業に行きます。午前の大学見学は名城大学へ、午後は朝日プリンテック(株)の企業見学です。お昼は大学の学食(名城食堂)にて大学生気分を味わいます。

名城大のキャンパスツアーでは、大学の講義室や図書館などの他に、2014年ノーベル物理学賞を受賞した赤崎教授と天野教授、2019年にノーベル化学賞を受賞した吉野教授の功績(研究活動)を展示されている「ノーベル記念展示室」を見学するかと思います。また、在学の大学生からキャンパスライフなどについて話を聴く予定です。

午後に見学する企業“朝日プリンテック(株)“は朝日新聞のグループ企業で、全国に7工場あり、朝日新聞を日々印刷を行っている総合印刷会社です。印刷のプロセスや技術といった、普段見ることがない印刷物の裏側を間近で体験してきてください。機械まかせの中でも、人の技術や経験が、どのようなところで生かされ、働いているかを学ぶなど、将来の職業選択や進路決定に役立てて欲しいと思います。

帰りは16:40 JR川路駅に到着する予定です。(飯田方面17:53・温田方面17:43)

行ってらっしゃい!

🌸阿南花blog

阿南町大下條の町道沿いの暗くて湿気のある路肩で、とてもインパクトのある白いブラシのような花を見つけました。「サラシナショウマ(晒菜升麻)」です。

小さな花が密集しており、この写真の花も20cmは超え、大きいものだと30cmぐらいになるそうで、かなり大型で存在感のある花です。パッと見、理科室にある(白い)試験管ブラシみたいです。

この「サラシナショウマ(晒菜升麻)」、春はこの若芽を茹でて山菜として食べることができるそうです。しかし、苦味がありその苦味を消すため水にさらしたことから「晒し菜」。そして、この植物の根が解熱やむくみを抑える生薬「しょうま(升麻)」として利用されてきたことから「サラシナショウマ(晒菜升麻)」と名がついたそうです。

美しい花(を鑑賞する)だけでなく、葉は山菜として、根は漢方薬としても大活躍の植物なんですね。

🌸阿南花blog

目を引く鮮やかな青紫色で、凛とした姿の佇まいの花を見つけました。日本の秋を代表する花の一つ、そして、長野県の花でもある「リンドウ(竜胆)」です。

長野県の花として昭和41年に制定されたそうで、今は自生していたものを品種改良し切り花として栽培もされており、我々長野県民にとっては馴染み深い花(植物)です。

このリンドウ、漢字で書くと「竜胆」、素直に読めば“リュウタン”ですね。“リュウタン”は生薬の一種で、このリンドウの根が主原料だそうです。ですので、元々は竜胆(リュウタン)が訛ってリンドウ(竜胆)になったと言われてます。ちなみに生薬の“リュウタン”はとても苦く、漢方の胃腸薬などに使われてきたそうです。

このリンドウ、日を受けると開き、夜は閉じます。見つけた今日(10月19日)は小雨が降る空模様でしたため、開いている花と閉じている花が混在しておりました。

また、リンドウの花ですが拡大してみてください。ポツポツと斑点がみられますね。なんか病気なのかなと思いきや、調べてみると、この斑点の部分には葉緑体をあり、すなわち、光合成をしているそうです。一般に植物の花では光合成をしません。高校生物の授業では、表皮細胞には葉緑体は持たないと学びますが、リンドウの花の表皮細胞には葉緑体があり、とても珍しいことなんです。